El barrio de Cerdanyola y la sociedad dual

- Josep Reyner

- Barcelona. Jueves, 24 de abril de 2025. 05:30

- Tiempo de lectura: 4 minutos

Los recientes disturbios del barrio de Cerdanyola (Mataró) o de Salt, así como los problemas recurrentes en otros barrios de nuestras periferias urbanas, pueden ser vistos como simples problemas de orden público o de delincuencia, pero revelan mucho más. Siempre han existido lugares conflictivos en todas partes, pero resultaría infantil creer que problemas como el de la vivienda, la pobreza extrema o la precariedad no van actuando como un martillo pilón sobre los sectores más desfavorecidos cuando, de hecho, ya golpean de lleno a la clase media —en particular, el de la vivienda. Cualquier chispa puede encender la llama de una hoguera que se va alimentando por la degeneración de las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad.

Por eso, en otros artículos, como el que enlazo aquí, he advertido contra el tono triunfalista con que se presentan algunas métricas económicas, ocultando la realidad de una sociedad cada vez más dual y polarizada que se va creando no solo en nuestro país sino también en muchas otras sociedades del mundo occidental. Una realidad que hace compatible el auge de algunos sectores con un retroceso de otros cada vez más numerosos.

La desigualdad, a partir de determinados niveles, es un factor demostrado de desestabilización de una sociedad y fuente de conflictos sociales

Si lo que queremos es hablar de bienestar, el PIB no es la mejor medida, ni siquiera el PIB por habitante, aunque contenga ya elementos reveladores, como se indicaba en el artículo mencionado. De hecho, el último informe sobre indicadores de bienestar y progreso de la Cámara de Comercio revela que, en Catalunya, entre 2000 y 2024, el PIB por habitante, en euros constantes, había subido un 14,7%, en cambio, la renta disponible[1] de los hogares en los mismos términos, lo había hecho en un 0,0% (!!).

Estamos hablando de medias, por tanto, podemos imaginar lo que podríamos observar si pudiésemos desglosar por grupos de renta esta media. Si incluyésemos las prestaciones en especie (no monetarias) del sector público (sanidad, educación y, en parte, protección social), el crecimiento se elevaría hasta un magro 3,6%. La conclusión es desoladora: para la media de la sociedad catalana no ha habido ninguna mejora en capacidad de compra en 25 años. Obviamente, la realidad social es que para algunos sí ha habido mejora, pero para muchos hay retroceso.

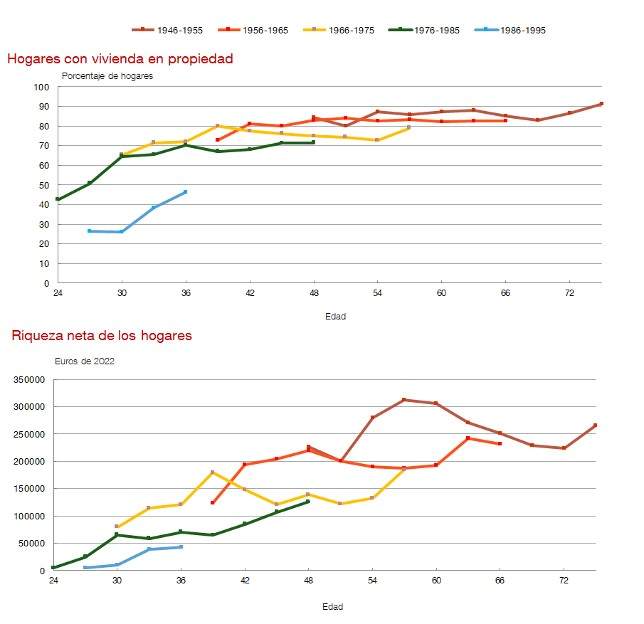

Si alguien duda de lo anterior puede echar un vistazo a los siguientes gráficos publicados en un artículo en el blog del Banco de España:

Fuente: Banco de España. Barceló, C. et al. “El análisis de la riqueza en España: 20 años de la Encuesta Financiera de las Familias”, blog BdE. 5-2-2025. Datos provenientes de la “Encuesta financiera de las familias”. Oleadas, 2002-2022

Estas conclusiones no son exclusivas para Catalunya, corresponden al conjunto del Estado. El primer gráfico muestra la evolución en la proporción de propietarios de vivienda principal para cinco generaciones, según su década de nacimiento y edad. No sorprende en absoluto, pero es muy evidente el cambio en la tenencia de vivienda a lo largo del tiempo. A igualdad de edad, ya en la generación de nacidos entre 1975 y 1985, este porcentaje es del 67%, 14 puntos porcentuales menos que en las generaciones anteriores. Esta reducción de la vivienda en propiedad se ha intensificado dramáticamente para los nacidos a partir de 1986, que hoy tienen menos de cuarenta años, en que estaríamos hablando de reducciones de 30 o más puntos. Si en lugar de la vivienda, miramos el segundo gráfico, referido al patrimonio (la riqueza neta), las conclusiones son similares. Cada generación, a igualdad de edad, disfruta de una riqueza neta menor. En cada generación el retroceso es evidente. Nadie puede dudar de que la avería del ascensor social es un hecho.

Hagamos también una visión rápida de la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza. La desigualdad, a partir de determinados niveles, es un factor demostrado de desestabilización de una sociedad y fuente de conflictos sociales. Muchos economistas argumentan que la desigualdad en la distribución de la renta ha disminuido, especialmente en los últimos años, pero creo que quedarse ahí es quedarse a medio camino. Veamos el siguiente gráfico:

El gráfico explica la evolución del índice de Gini [2], tanto para rentas como para la riqueza neta. La desigualdad en riqueza se considera generalmente más importante que la desigualdad en renta porque representa la distribución de activos y el potencial de acumulación futura, mientras que la renta es un flujo de ingresos anual. La desigualdad en riqueza tiene efectos más profundos y duraderos en la movilidad social y la estabilidad económica y anula las supuestas virtudes de la meritocracia.

El gráfico es claro. Aunque es cierto que no se ha producido ese empeoramiento en las rentas, eso no ha impedido que la riqueza neta esté cada vez más concentrada. Esto, que puede parecer contradictorio, no lo es tanto. Mientras que el Gini de rentas estará influido por el crecimiento del empleo, la mejora del salario mínimo de los últimos años y las políticas redistributivas, el Gini de riqueza está reflejando cómo una capa cada vez mayor de la población está dejando de tener acceso a la propiedad (que históricamente ha sido la fuente de riqueza principal en España) y, probablemente, también, como parece que está ocurriendo en toda Europa, un factor hereditario de autoperpetuación de la riqueza.

Todo esto son síntomas de cambios profundos. Estos son algunos y en otros artículos hemos citado otros. Y todos estos cambios tienen mucho que ver con la sensación de insatisfacción generalizada, los estallidos de violencia o descontento social, el ascenso de la extrema derecha, etc. Una sociedad que no mejora el bienestar real de sus ciudadanos, no distribuye equitativamente y que tolera concentraciones excesivas de riqueza (y poder), a la larga tendrá problemas. Y no parece que las élites políticas o económicas quieran (puedan) hacer mucho al respecto.

[1] La renta disponible bruta (RDB) resta de la parte del PIB distribuida a los hogares los impuestos directos y las cotizaciones que pagan las personas y suma las transferencias monetarias que reciben del sector público (como las pensiones). Es un indicador de la capacidad económica real de las personas.

[2] El índice de Gini es una medida que sirve para evaluar la desigualdad de ingresos o de riqueza en una población. Mide la desviación de la distribución de ingresos respecto a una distribución perfectamente igualitaria. Un valor de 0 indica una igualdad perfecta (todos tienen los mismos ingresos/riqueza) mientras que un valor de 1 (o 100%) representa una desigualdad total (una persona tiene todos los ingresos/riqueza).