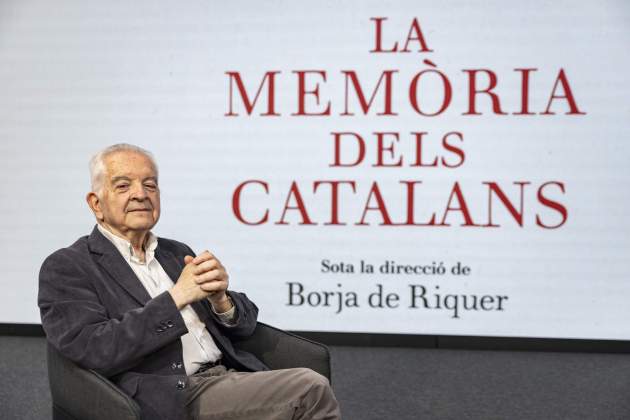

Borja de Riquer. Barcelona, 1945. Catedrático de historia. Investigador, escritor y profesor. Ejerció la docencia durante 41 años en la Universitat Autònoma de Barcelona (1969-2010), la mayoría de los cuales como profesor-titular de la cátedra de Historia Contemporánea (1988-2010). Formó parte de la comisión de expertos que asesoró a la Generalitat para el retorno de los Papeles de Salamanca. En 2017 fue galardonado con la Creu de Sant Jordi por su larga trayectoria de investigación y divulgación de la historia de Catalunya. Desde el 2018 es presidente de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Ha escrito más de una veintena de libros. El más reciente La memòria dels catalans (2025), editado por Grupo 62.

Profesor; ¿cuál es el propósito del autor y de las 136 personas que han colaborado en la confección de La memòria dels catalans?

Analizar aquellos elementos que, con el tiempo, se han convertido en referentes para buena parte de los catalanes; al margen de si estos referentes históricamente lo merecían o no. Los catalanes tenemos una experiencia histórica compleja; porque somos una nación sin Estado. Tuvimos estructuras de Estado hasta 1714 pero, después, los referentes identitarios se han construido con notable dificultad. Desde el Estado español no se contemplaba Catalunya como un país específico, con derecho a una historia y a una memoria propias.

¿Y eso, profesor, querría decir que nuestra historia, no la que forma parte del corpus académico, sino la que es de conocimiento general, es una historia con un exceso de mitos?

Todas las historias crean sus mitos. La historiografía romántica del siglo XIX europeo —la francesa, la alemana—, crearon sus mitos fundadores o definidores de la identidad. Después eso ha sido revisado por los historiadores científicos y aquello que era un mito ha sido presentado como un mito, como nosotros lo hacemos en este libro. Pero eso pasa con todos los referentes. En el caso catalán ha habido muchas dificultades por lo que decía antes. Víctor Balaguer, un escritor del siglo XIX, decía que nos ofrecen una historia española donde no hay ninguna nación más que Castilla ni más glorias nacionales que las glorias castellanas. Y en toda acción hay mitos. En las defensivas, como la catalana; y en las ofensivas, como la española. También los españoles se han inventado muchos mitos.

Hablamos de mitos, profesor. Wifredo el Velloso...

Wifredo el Velloso es un mito y un personaje histórico. Y un personaje histórico que aparece en La memòria dels catalans. Es el protagonista de la leyenda de las cuatro barras. Es una figura política que inicia el proceso de desvinculación del poder central franco. Que crea una idea de país a partir del territorio que administra. Pero, en cambio, los historiadores lo que detectamos es que las cuatro barras de la Casa de Barcelona, de los condes de Barcelona, no aparecen en sellos y en iconografía hasta, aproximadamente alrededor del año 1100; es decir, unos doscientos años después de Wifredo. Ahora bien... seguramente este signo distintivo de cuatro barras era la forma de distinguirse también militarmente en los combates. Seguramente es un poco anterior a cuando lo encontramos nosotros.

¿Profesor, la bandera cuatribarrada es el símbolo de la casa de Barcelona o de la casa de Aragón?

De la casa de Barcelona y después pasa a Aragón. Por el matrimonio de Ramón Berenguer IV y Petronila. Es el signo del conde de Barcelona; que se casa con la hija del rey de Aragón y, a partir del primer descendiente de esta pareja, pasa a ser también el signo de Aragón. Pero inicialmente es de Barcelona.

Es que lo que no tiene sentido es que con una ideología de poder tan patriarcal como la que imperaba en aquella época, se impusiera el símbolo de la novia

No. Y además, en aquel momento, era más poderoso el conjunto de condados catalanes que el reino de Aragón.

Profesor, hay otro aspecto de La memòria dels catalans que a mí me ha llamado mucho la atención. Y supongo que llamará mucho la atención a todos los lectores. Es aquella parte del libro donde se toca la preocupación que tenemos los catalanes de lo que piensan los forasteros de nosotros

Siempre existe esta preocupación. De aquí salen tópicos que asumes o de los que te quieres defender.

¿Perdone, a los catalanes nos preocupa especialmente lo que piensan de nosotros?

Preocupa a todas las comunidades nacionales. Todos queremos tener buena imagen y unos rasgos característicos que de alguna manera nos definan. Todo este tema de la laboriosidad de los catalanes... "de las piedras sacan panes", todo eso nos enorgullece porque nos dicen que somos más laboriosos que otros; pero por ejemplo la imagen que proyectan los catalanes del siglo XVI no es la misma. Más bien es de bandoleros, y eso sale desde el Quijote hasta muchas crónicas de viajeros.

La Catalunya del XVI... ¿realmente era así?

Sí. Este era un país peligroso. Entonces, cambiar este tópico, es decir, luchar contra el tópico que somos un país de bárbaros, de gente de poco fiar... El siglo XVII, sobre todo la primera década del siglo XVIII, antes de 1714, es el momento en que se produce este cambio de imagen, porque es la gran época de la laboriosidad de los catalanes. Y eso pasa porque los catalanes se han vinculado a las innovaciones económicas de los países más avanzados... en el comercio, en la manufactura de las indianas, etcétera, y se ha convertido en un país mucho más próspero que los del resto de la monarquía hispánica.

¿Y después de 1714?

Entonces viene la derrota y la desaparición de las instituciones, un proceso de ocupación por parte española. Una ocupación militar y un proceso de españolización. Pero pasada la primera posguerra, sobre todo la segunda mitad del siglo XVIII es una etapa de enderezamiento, de recuperación, y es cuando los viajeros extranjeros que pasan por Catalunya y después van a Aragón y Castilla, encuentran grandes diferencias. Parecen dos países diferentes.

¿Y esta opinión forastera, calaría en la sociedad catalana?

Sí, porque claro, si es una opinión favorable, interesa divulgarla, sobre todo cuando estás en una actitud defensiva que quieres de alguna manera, decir, "somos maltratados y no tienen en cuenta quiénes somos". Esta queja, de decir, escucha a los catalanes que resulta que somos unos españoles de tercera, cuando a mediados del siglo XIX ya somos la fábrica de España, el territorio más avanzado... y, en cambio, se nos considera que, como país propio, prácticamente no existimos.

Hay otro capítulo del libro muy interesante, de hecho todos son interesantes, pero particularmente yo lo he encontrado muy interesante, que es aquel que hace referencia a las olas, a las diversas olas migratorias que han construido la sociedad catalana. Que, en definitiva, han construido la historia de Catalunya

Sí. Explica la capacidad del país para asimilar a gente de fuera. Es decir, aquella tesis que sostiene que Catalunya es un pasillo, un país de mestizaje, donde vienen migraciones de fuera y se integran, arraigan.

¿Eso es así? ¿Es, simplemente, una cuestión de posición geográfica?

No. Es el resultado de un modelo preindustrial —de los siglos XVII y XVIII— e industrial —de los siglos XIX y XX—. Es nuestro modelo, que necesita mucha mano de obra. Y si no hay bastantes catalanes tienen que venir de otro lugar.

Profesor, en algún momento del libro se habla de la última inmigración, la de principios del siglo XXI, pero no se hace ninguna valoración de ella. ¿Quizás porque no tenemos suficiente perspectiva histórica?

Sí que se hace una cierta valoración. Se dice que el crecimiento vegetativo de Catalunya es muy reducido, y nuestro modelo económico necesita mano de obra.

¿La inmigración catalana siempre ha sido forastera?

No. Durante los siglos XVI y XVII hay una gran inmigración occitana que duplicará la población del país. Pero durante los siglos XVIII y XIX, con un país demográficamente pletórico, los movimientos migratorios son internos. La ciudad de Barcelona, entre principios y finales del siglo XVIII, triplica su población. Y la población de Catalunya se dobla, pero es que la de Barcelona se triplica. Y después hay núcleos protoindustriales, desde Reus a Sabadell, Terrassa, que empiezan ya a generar lo que es el nuevo mundo de la protoindustrialización que acabaría siendo la industrialización. También Igualada, es decir, muchas localidades a veces son localidades pequeñas de 3.000, 4.000 habitantes; pero allí empiezan a cambiar las cosas y lo que es interesante es que precisamente la estructura solariega de la masía ha permitido que haya una agricultura de producir para vender fuera; para exportar. Podemos exportar aguardientes, vinos, etc. Y los rendimientos, las primeras acumulaciones de capital, se invierten en la expansión de la industria.

¿En qué momento, se restaña el crecimiento vegetativo de Catalunya y se hace necesaria la importación de mano de obra?

A principios del siglo XX.

¿Por qué?

Porque las formas de vida de Barcelona y la carencia de condiciones sanitarias hacen que haya, por ejemplo, una mortalidad infantil altísima. Eso pasa en todas las grandes ciudades. En San Petersburgo, o en Liverpool, o en Hamburgo, ya pasaba también eso. Y es la migración de fuera la que empieza a compensar la balanza demográfica. Hay un geógrafo economista de la década de 1930, denominado Vandellòs y muy vinculado a Cambó, que dice que los catalanes cada vez somos menos. Es decir, morimos más de los que nacemos y la inmigración se está convirtiendo en el elemento del recambio. Eso puede llegar a ser un peligro, porque lo ve como un peligro desnacionalizador.

¿Qué está pasando en aquel momento?

Se ha acabado la inmigración catalana del campo hacia las ciudades, que es el del siglo XIX, sobre todo es de los pueblos de Catalunya hacia las ciudades de Catalunya. Pero en el siglo XX ya empiezan a ser valencianos, aragoneses, murcianos, y después andaluces. Primero, de los territorios próximos y después de donde hay un exceso demográfico, que es Andalucía. Pero eso es un fenómeno general, que se daría en todas las sociedades industriales europeas. Pasaría en el norte de Francia, en el norte de Italia, en Inglaterra, en algunas regiones industriales de Alemania.

Profesor, al hablar de demografía y de los retos —, incluso según académicos como Vandellòs, esta amenaza— que plantea este modelo para Catalunya. Cuál sería su respuesta, como historiador, a la pregunta ¿a quién corresponde tomar las riendas para llevar este reto a buen puerto?

Yo pienso que tiene que haber propuestas e iniciativas múltiples, unas surgidas de la misma sociedad civil. Tienen que ser las diferentes formas de organización de la sociedad que van desde los casales a los grupos de castellers, a los centros excursionistas, a los casales, a los caus. Donde se integre perfectamente a los hijos de estos emigrantes y que progresivamente se sientan del país. La escuela es muy importante, junto con políticas públicas, desde la Generalitat, y los ayuntamientos tienen que jugar un papel para favorecer este tipo de decir "estáis en un país que tiene estos rasgos, tiene una lengua, tiene una cultura, tiene una historia, que también tenéis que hacer vuestra y no lo tenéis que hacer por forma impositiva, sino porque es la forma de estar bien arraigados en este país, sin que eso tenga que hacer de denunciar que tus orígenes son colombianos o marroquíes o de donde sea".