Turtusha (actualmente Tortosa), 31 de diciembre de 1148. Hace 874 años. Un ejército cristiano formado por las huestes de Ramón Berenguer IV, conde independiente de Barcelona; de varios barones feudales catalanes; de las órdenes militares del Templo y del Hospital; de algunos señores de la guerra ingleses y normandos, y por un grupo naval genovés, rompía la resistencia árabe y culminaba la operación de sitio y asalto de la ciudad. La toma de Tortosa tenía un significado especial y un valor extraordinario: era la gran plaza demográfica, económica, militar y estratégica del valle bajo del Ebro controlado por los musulmanes y era aquel viejo objetivo que, tres siglos y medio antes (inicio de la centuria del 800), había perseguido insistentemente el emperador a Carlomagno en su fracasada empresa de situar la frontera en el Ebro y crear la marca Hispánica.

Una nueva vía expansiva hacia el sur

Desde la independencia de facto de Borrell II (987) hasta el nombramiento de Ramón Berenguer III (1097), los condes catalanes habían orientado su proyección expansiva hacia el norte —hacia los condados del Languedoc bajo dominación francesa— con el objetivo de reunificar la vieja marca de Gotia carolingia (siglos VIII-X) y presentarla en el mundo como un dominio independiente gobernado por el casal de Barcelona. Por lo tanto, considerando que, a finales del siglo XI, la empresa ultrapirenaica barcelonesa contaba con éxitos sus múltiples acciones (se había consolidado el dominio barcelonés de Rasés, de Fenolleda y de Carcasona, y los tentáculos catalanes ya estrechaban Roerga, Montpellier, Nimes y Provenza), sorprende la nueva distribución de esfuerzos que abría la vía expansiva hacia el sur. ¿Por qué se trazó aquel nuevo proyecto expansivo hacia al sur?

La cuestión eclesiástica

Una de las causas que explican aquella novedad sería la llamada cuestión eclesiástica. Desde la década del 760, los obispos catalanes dependían del metropolitano de Narbona. Y, después de la independencia (987), el conde Borrell y sus sucesores habían solicitado, insistentemente, al Pontificado elevar las diócesis de Barcelona o de Vic a la categoría de arzobispado, con el clarísimo propósito de escapar de la dependencia de una sede, Narbona, que había quedado en territorio del reino de Francia. Pero el Pontificado siempre respondió con el mismo argumento: "Recuperad Tarragona y os concederemos la restauración de la sede metropolitana... y ¡primada!, de la época romanovisigótica (siglos IV-VIII)". A partir de Ramón Berenguer III (1097) la recuperación y restauración de Tarragona —la independencia eclesiástica catalana— se convertiría en un objetivo prioritario.

El Camp de Tarragona, la plataforma expansiva hacia el Segre y hacia el Ebro

La conquista, repoblación y restauración de Tarragona (1114), una ciudad fantasmagórica abandonada desde la invasión árabe (714), y de su comarca, el Camp, resultarían decisivas para proyectar la operación de expansión hasta el Segre y hasta el Ebro. Tarragona fue confirmada en su categoría histórica de sede metropolitana y primada (siglos IV a VIII). Es decir, era elevada a la categoría de capital eclesiástica del condado independiente de Barcelona... y recuperaba la capitalidad de todos los territorios cristianos de la península Ibérica; incluso por delante de Toledo y de Braga, que, más tarde, entre los siglos VI y VIII, también habían ostentado esta categoría. Por lo tanto, la proyección hacia las zonas de dominación árabe al sur (el Ebro, con Tortosa) y al oeste (el Segre, con Lleida) se explica, también, por la ambición expansiva de aquella recuperada mitra tarraconense.

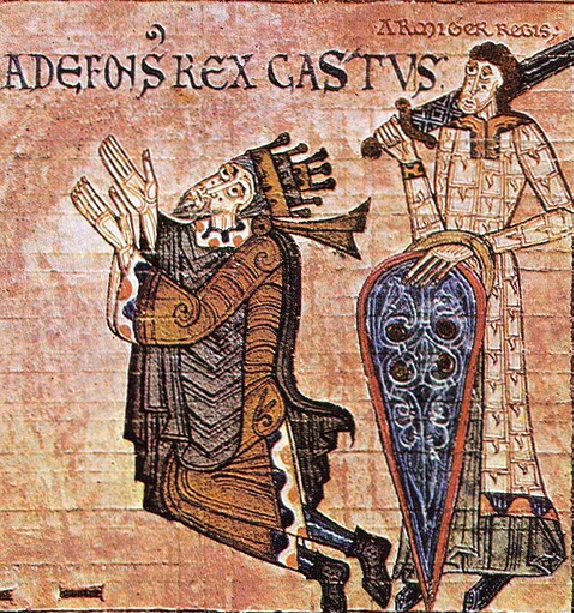

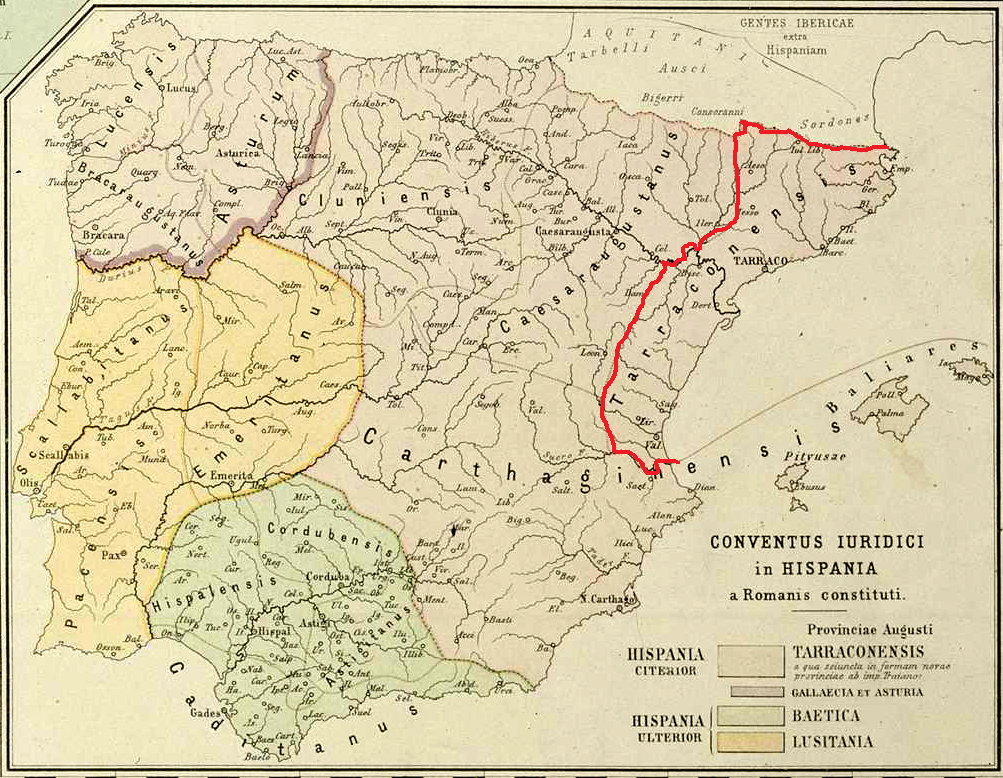

El mapa del Conventus Tarraconense

La provincia romana y visigótica de la Tarraconense (siglos II a.C. a VIII d.C.) había sido fraccionada en tres subdivisiones: el Conventus Cluniensis (que abarcaba los futuros territorios medievales de Vizcaya, Álava y Castilla), el Conventus Caesaragustano (que dibujaba el futuro estado medieval aragonés) y el Conventus Tarraconense (que prefiguraba el mapa de Catalunya y del País Valencià). Estas divisiones romanas agrupaban viejas realidades culturales indígenas —anteriores a la romanización— y se habían conservado hasta la invasión árabe y la destrucción del estado visigótico (711-724). En tiempo de Ramón Berenguer III, hacía cuatro siglos que aquellos mapas habían desaparecido, pero la nostalgia de aquella época perdida hacía que los nuevos reinos cristianos inspiraran su expansión en los límites de aquellos viejos y reconocidos conventus.

La herencia del Cid

El territorio del viejo Conventus Tarraconense abarcaba la fachada mediterránea entre los Pirineos y la desembocadura del río Júcar. Y eso comprendía València, dominio efímero del Cid Campeador (1091-1097). Una vez desaparecido el Cid (1097), Ramón Berenguer III se casó con su hija María Díaz (1103) y se convirtió en pretendiente a la herencia perdida del Cid. La otra hija superviviente, Cristina, se casaría con García Ramírez, futuro rey de Navarra. Y Jaime I, cuando un siglo largo más tarde (1229) inició la conquista del País Valencià, esgrimiría los derechos heredados de María Díaz. Para los Ramon Berenguer (el III y el IV) antepasados y antecesores de Jaime I, el dominio del corredor litoral a partir del Ebro era indispensable para una futura expansión y conquista de València; es decir, para completar el mapa del Conventus Tarraconense.

La ventaja aragonesa

Durante el primer tercio del siglo XII, el liderazgo cristiano en el cuadrante nordoriental peninsular estuvo ligeramente inclinado hacia el lado navarroaragonés. Durante el reinado de Alfonso el Batallador (1104-1134) el reino de Pamplona-Aragón duplicó su extensión. Pero no consiguió su objetivo prioritario: derrotar los reinos árabes de Lleida y de Tortosa y alcanzar una salida al mar. Alfonso reclamó, insistentemente, los derechos navarroaragoneses a conquistar la totalidad de las riberas del Ebro (desde las fuentes hasta la desembocadura) y, de rebote, el corredor litoral hacia el reino taifa de Valencia (Alfonso reivindicaba la herencia de Cristina Díaz). Pero Alfonso, que había sido un gran gobernante, cometería un monumental error en el lecho de muerte: legar su reino a las órdenes militares, provocando una crisis colosal que arruinaría toda su obra política.

Cortar la salida al mar a los aragoneses

La colosal crisis aragonesa provocada por el testamento del Batallador (1134) fue aprovechada por todos los otros actores del mundo cristiano peninsular. Los navarros liquidaron su unión con Aragón e, incluso, intentaron anexarse la comarca de Jaca, en aquel momento de lengua y cultura protovasca. Los castellanoleoneses ocuparon un corredor que los transportó hasta el interior de las murallas de Zaragoza. Y los catalanes impusieron sus condiciones en las negociaciones que conducirían a la unión dinástica (1137-1150): Ramón Berenguer IV fue proclamado hombre principal de Aragón (gobernando de facto), los Bellónidas catalanes se convirtieron en la nueva estirpe real, y la cancillería de Barcelona —y no la de Zaragoza— pasó a coordinar el gobierno de un amplio conjunto de territorios independientes que abarcaban desde Niza hasta Tarragona.

Cambio de equilibrios

Aquel radical cambio de equilibrios precipitaría la conquista catalana de Tortosa (1148) y de Lleida (1149), que sería el golpe de gracia definitivo que soterraría la ambición aragonesa de salir al mar. El papel protagonista de Catalunya, como núcleo del edificio político creado con la unión de Ramón Berenguer IV y Petronila (1150), se fundamentaría en su fuerza mercantil, que descansaría en el monopolio del dominio de las costas. La conquista catalana —exclusivamente catalana— de Tortosa y de Lleida explica la posterior empresa catalana —exclusivamente catalana— de conquista de Mallorca (1228-1229), el protagonismo catalán en la conquista de València (1229-1244) y la extraordinaria expansión marítima catalana —exclusivamente catalana— (1229-1442) de Malta, Sicilia, Cerdeña, Córcega, Atenas, Neopatria y Nápoles.