París, 10 de diciembre de 1898. Hace 127 años. Las delegaciones diplomáticas española y norteamericana firmaban el Tratado de Paz de París, que ponía fin a la Guerra hispano-americana, popularmente denominada Guerra de Cuba (1895-1898). Los españoles, derrotados y humillados, tuvieron que aceptar todas las condiciones impuestas por los norteamericanos. Después de una guerra mortífera (los españoles perdieron a 55.000 hombres y todos los barcos de la marina de guerra), la independencia de Cuba pero, sobre todo, la de Puerto Rico y la de Filipinas —el origen del conflicto—, quedarían en un segundo plano.

La intervención norteamericana, que inclinó decisivamente el resultado de aquella guerra, impuso un cambio de escenario. La administración de Washington estaba dispuesta a tutelar el proceso hacia la independencia de Cuba, a cambio de una importante indemnización que pagaría España. Pero tenía otros planes para Puerto Rico y para Filipinas (que incluía la isla de Guam). Planes que impuso con la amenaza de reabrir el conflicto y atacar y ocupar las posesiones españolas en África (Rif, Sáhara, Guinea y Canarias) y en el Mediterráneo (las islas Baleares).

El origen del conflicto

El origen del conflicto arranca con la emergencia de los primeros movimientos independentistas cubanos y la Primera Guerra de Cuba (1868-1878). Pero, entonces, la administración de Washington ya había puesto el foco en la expansión hacia el mar Caribe. En 1803 había comprado la Louisiana francesa y en 1821 la Florida española. En 1848 había incorporado la república independiente de Texas. En 1867 había acordado la compra de las indias occidentales danesas (las actuales Islas Vírgenes), las cuales, por diversas causas, no se formalizarían hasta 1917. Y en 1868 había mantenido negociaciones secretas con el general Prim —el hombre fuerte de la España del momento— para la compra de Cuba. Pero la presencia militar norteamericana en Cuba y en Puerto Rico no se produciría hasta 1898.

La tercera guerra por la independencia de Cuba

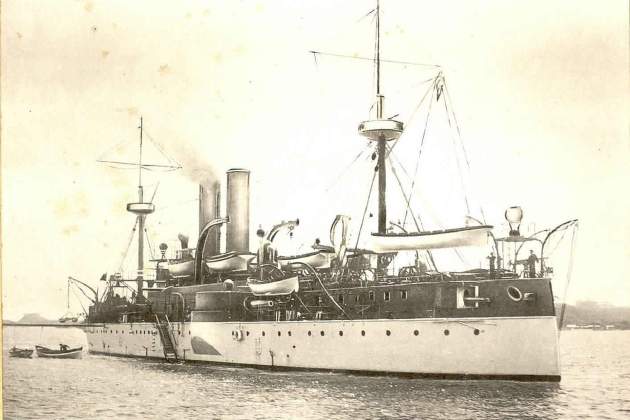

El 24 de febrero de 1895 estallaba la tercera y definitiva Guerra de Cuba. Durante más de tres años (febrero, 1895 - abril, 1898) aquel conflicto estuvo encallado por la igualdad de las fuerzas contendientes (los ejércitos colonial español e independentista cubano). Hasta que el 15 de febrero de 1898, el acorazado norteamericano Maine explotaba y naufragaba en el puerto de La Habana. El 25 de abril, la Casa Blanca respondía con una declaración de guerra, y el 22 de junio, cuatro meses después del naufragio del Maine y con toda la opinión pública norteamericana a favor, 6.000 marines desembarcaban en el sur de la isla de Cuba y se sumaban a las tropas independentistas. Con ese cambio de escenario, los españoles tardarían —tan solo— cincuenta días en rendirse (12 de agosto de 1898).

Quién era quién en la Conferencia de París. La delegación norteamericana

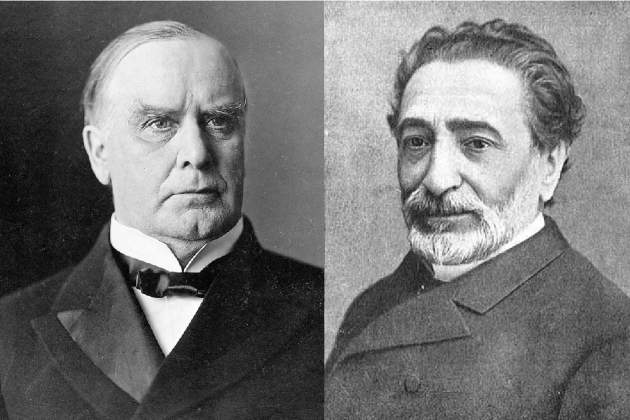

El 1 de octubre de 1898, un mes y medio después de la rendición española, se iniciaban las conversaciones de paz. La delegación norteamericana estaba formada por un equipo muy vinculado al presidente William McKinley, del Partido Republicano, y a su ideología expansiva. McKinley había ganado las elecciones de 1897 con un programa que basaba la recuperación económica en el control de los mercados asiático y americano y la expulsión de los competidores europeos. Y los integrantes de su equipo eran el juez de la Corte Suprema William Rufus Day, el editor de prensa Whitelaw Reid, el senador William Pierce Frye y el congresista Cushman Kellog Davis, fundadores de varios lobbies patrióticos, y el senador, negociante y juez de la Corte de Apelaciones George Gray.

Quién era quién en la Conferencia de París. La delegación española

En cambio, la delegación española estaba formada por funcionarios del cuerpo diplomático de diferentes servidumbres políticas. Eugenio Montero Ríos y Wenceslao Ramírez Villaurrutia eran monárquicos. Pero el primero era liberal y el segundo, conservador. José de Garnica bailaba al son de la música de Montero Ríos. Y el militar Rafel Cerero, a la de Ramírez Villaurrutia. I José Abarzuza, republicano pero conservador, era el verso libre de aquella pintoresca delegación. La devastadora derrota militar española y la diversidad de criterios condenaría aquella delegación al fracaso. Y la prueba más evidente sería que la reina-regente María Cristina, desesperada, acabaría ordenando que no perdieran más el tiempo y firmaran lo que los norteamericanos les pusieran delante.

¿Qué sucedió en París?

La delegación norteamericana tenía una estrategia muy clara. Cuba había sido el núcleo de aquel conflicto armado. Y estaba donde el independentismo tenía más reconocimiento social. Por lo tanto, la estrategia con Cuba pasaba por tutelar el camino que la haría transitar de colonia española a república nominalmente independiente, pero sujeta a los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos. Con Cuba, McKinley inventaba una nueva categoría geopolítica, la neocolonia, que sería la fórmula que posteriormente utilizarían las potencias coloniales occidentales durante todo el siglo XX. Para tutelar ese camino, los norteamericanos exigieron y consiguieron una compensación de guerra de 400 millones de dólares. Cuba no alcanzaría la plena "independencia" hasta 1902.

¿Qué más sucedió en París?

En cambio, la estrategia con Puerto Rico era distinta. A diferencia de Cuba, el independentismo no tenía el mismo reconocimiento social, y la delegación norteamericana ofreció la compra y la incorporación de la isla a un curioso limbo a medio camino de la categoría de colonia y de la de estado de la Unión. Los representantes norteamericanos pusieron 20 millones de dólares sobre la mesa, y la delegación española presentó una enmienda o contraoferta que requería aceptar esa propuesta a cambio de que los norteamericanos devolvieran la ciudad de Manila y la isla de Luzón al antiguo poder colonial hispánico. Los cronistas de aquel acontecimiento dirían que las carcajadas de los norteamericanos se oyeron por toda la capital francesa.

¿Cómo terminó la historia?

La delegación norteamericana advirtió que los negociadores españoles no tenían ninguna prisa. El gobierno del presidente Práxedes Mateo Sagasta, del Partido Liberal, no la había tenido para repatriar a los millares de soldados españoles internos en los campos de prisioneros norteamericanos. Y aquellos teóricos negociadores no la tenían para poner la lápida que debía presidir la tumba —certificar el fin— del Imperio colonial español de ultramar. Y en ese impasse, el presidente McKinley, a través de sus diplomáticos, impuso un ultimátum: o firmaban la venta de Puerto Rico (y la de Filipinas y Guam), o la Armada de los Estados Unidos atacaría los intereses coloniales españoles en África (las islas Canarias, Rif, Sidi Ifni, Sáhara, Guinea) y en el Mediterráneo (las islas Baleares).

¿Por qué los españoles temieron el ataque y la invasión norteamericana de las islas Baleares?

La marina de guerra norteamericana navegaba por el Mediterráneo desde que, a principios del siglo XIX, los fabricantes de Nueva York habían establecido relaciones comerciales con los proveedores de lana y de algodón del norte de África. Pero había dos hechos históricos relativamente recientes y bastante importantes que, con la amenaza del presidente McKinley, cobraban categoría de advertencia e inquietaban a la cancillería de Madrid. El primero era que Menorca había formado parte del Imperio británico durante el siglo anterior (1707-1803) y su sociedad recordaba esta época como el "Siglo de oro menorquín".

Y el segundo era que, tan solo un cuarto de siglo antes (1873), cuando el ejército español había puesto sitio a Cartagena para acabar con la revolución cantonalista, el líder revolucionario Roque Barcia Martí (de origen valenciano, como el padre de la patria cubana José Martí), había pedido ayuda a la flota de los Estados Unidos en el Mediterráneo y había ofrecido, formalmente, al Congreso de los Estados Unidos, incorporar Cartagena —ciudad y región— a la Unión. En esa ocasión (1873), el presidente Ulysses Grant había desestimado aquella operación porque no estaba en la dirección de la expansión norteamericana.

Pero pasado un cuarto de siglo (1898), y con la marina de guerra española durmiendo en el fondo de las bahías de Cavite (Filipinas) y Santiago (Cuba) —consecuencia de la guerra Hispanoamericana (1898)—, la amenaza de McKinley, es decir, el desembarque y la ocupación norteamericana de las islas Baleares, se presumía como una posibilidad real. Por este motivo, la reina-regente María Cristina les dijo a los negociadores españoles de París que dejaran los "remilgos patrioteros" y que firmaran todo lo que les pusieran delante. Si no hubiera sido así, la pregunta es: ¿les habría ido mejor a los baleares?