Vallfogona de Riucorb (comarca natural de la Baixa Segarra), 15 de agosto de 1652. La señoría dominical, representada por Rafel de Sunyer, comendador de la Orden de Sant Joan de l'Hospital, iniciaba la recaudación del diezmo. Aunque la Revolució Remença de finales del siglo XV había liquidado, prácticamente, todas las cargas fiscales que pesaban sobre el campesinado catalán medieval, algunos latifundistas -sobre todo las órdenes monásticas y religiosas- todavía conservaban la propiedad de la tierra; que los productores explotaban en un régimen de alquiler perpetuo muy favorable -con respecto a la época feudal; y por el cual pagaban una renta en especie. Las cabrevaciones de Vallfogona resultan de una utilidad extraordinaria para trazar el dibujo de los cultivos y de los tributos catalanes de la época.

Un país cerealista

Efectivamente, la comunidad de Vallfogona, por su composición sociológica y por su paisaje económico, es un caso paradigmático del campo catalán de la época de entreguerras (entre la conclusión de la Guerra de Separación, 1652 y el inicio de la Guerra de Sucesión, 1705); y es perfectamente extrapolable al conjunto de la sociedad agraria del país. Según el estudio de la documentación de la cabrevación de Vallfogona de 1652, depositada en el Arxiu Històric Comarcal de Reus, los campesinos de aquella comunidad explotaban varios cultivos -sometidos a diferentes tipos tributarios-, que se destinaban en parte al consumo local; y en parte al abastecimiento de los mercados urbanos del país. Aquella relación revela que el cultivo mayoritario, todavía, era el de los cereales: trigo, mijo, cebada y espelta.

Grabado de Àger (1648) / Fuente: Cartoteca de Catalunya

Trigo, mijo, cebada y espelta

Sabemos que este cultivo tenía una presencia más que destacada porque, según la misma cabrevación, era la cosecha predominante en las grandes fincas de secano de aquel castillo amojonado. En cambio, aunque era un cultivo estratégico (el grano de estos cereales se destinaba, casi íntegramente, a la producción de pan, el alimento básico de la sociedad europea del XVII) observamos que la carga fiscal que se le aplicaba era, comparativamente a otros cultivos, relativamente baja. El Capbreu dice que el campesino (el productor) "ne done" al comendador (el representante de la propiedad) tres medidas de producción por cada treinta y siete y al rector una medida por cada treinta y siete (para el mantenimiento de la parroquia). Aplicando un porcentaje, contamos con que la carga fiscal sobre el cereal gravaba el 10'81%.

Habas, judías y guijas

La misma cabrevación nos detalla el diezmo sobre las legumbres (habas, judías y guijas); y nos relata que estos productos -a diferencia del cereal- se cultivaban en las hazas de regadío (pequeñas fincas situadas en los arenales del río Corb, del torrente Salat, y de las acequias que discurrían por la parte baja de la villa). Por lo tanto, la superficie destinada a este cultivo debió ser, a la fuerza, muy menor; y su producción se destinaba, muy probablemente de forma mayoritaria, al consumo local. Según la Cabrevación; por cada doce medidas de producción el campesino cedía una medida al comendador y otra al rector. En este caso, el cálculo nos revela que la carga fiscal sobre las legumbres era ligeramente más onerosa que la de los cereales: un 16'66%.

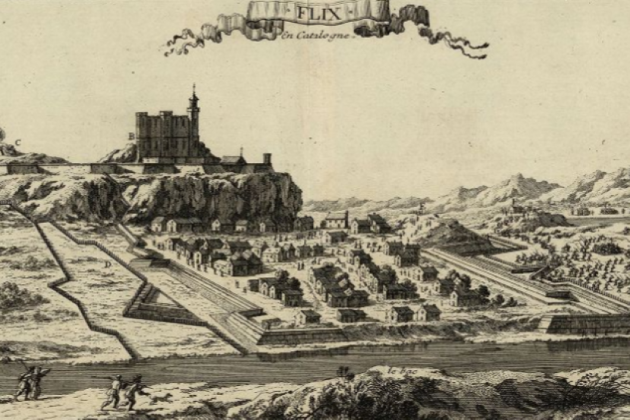

Grabado de Flix (1648) / Fuente: Cartoteca de Catalunya

Cáñamo, mimbre y lino

La producción agraria de la época no era tan variada y rica como la actual; pero aquella Cabrevación nos relata que después de los cereales y las legumbres; se cultivaban otros productos, como por ejemplo los que denominamos "plantas industriales". Es decir, el cáñamo, mimbre y lino; que, también, se cultivaban en las hazas de riego, y que representaban el cultivo menos extenso. Este producto se destinaba a los obradores urbanos y se utilizaba para la fabricación de cestos, de culos de silla, de cajas carrozadas; y en el caso del lino, para la confección de prendas de vestir. Aquella Cabrevación de 1652 detalla que, como en el caso de las legumbres, la dominicatura señorial y la rectoría aplicaban una carga fiscal de una medida por cada doce de producción, es decir, también un 16'66%.

Grabado de Roses (1648) / Fuente: Cartoteca de Catalunya

Verduras, frutas... y uva

En cambio, la consuetud había consagrado la liberación de la carga fiscal sobre una serie de productos agrarios de consumo totalmente doméstico: las nueces, las almendras, los higos, las avellanas, las coles, los "spinachs", los melocotones, las granadas, las manzanas, las cerezas, los melones, los pepinos, las calabazas, las peras y las "cermenyes" (peras del tamaño de una cereza); que, como las legumbres, se cultivaban en fincas de ribera. En ningún momento se habla, todavía, de la uva, aunque, en aquel momento, el país ya vivía una intensa actividad de cepa de bosques para plantar viña y dar respuesta a la fuerte demanda de las destilerías de Reus que ya exportaban sus aguardientes a los Países Bajos, a Inglaterra, y a sus respectivas colonias americanas. / Imagen principal: Mapa de Catalunya (1608). Fuente: Cartoteca de Catalunya