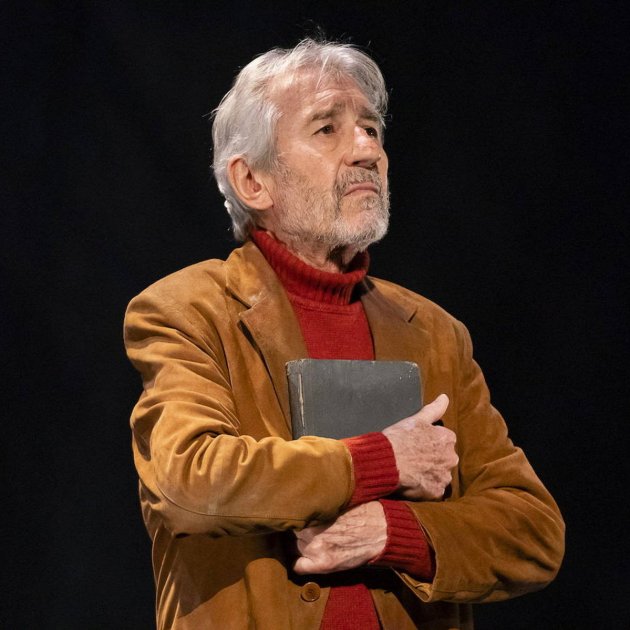

Si Dios es un hombre, solo hay tres que puedan competir con su voz: Constantino Romero, Pere Arquillué y José Sacristán. La gravedad justa, la afinación pulida perfecta, una vehemencia casi programada para convencer. En el caso de este último, también un pesar arrollador que se te clava en las entrañas como un tenedor afilado que da vueltas. Es lo que una siente escuchando el monólogo que interpreta Sacristán en Señora de rojo sobre fondo gris, la obra de Miguel Delibes que el octogenario actor lleva interpretando tres temporadas por salas de todo el país y que ahora le tiene anclado al Teatro Romea hasta el 2 de octubre. No es una obra de teatro al uso: ver a Sacristán en directo y, sobre todo, oírle, se acerca a una experiencia religiosa que aligera la pesadumbre de escuchar.

A estas alturas, pocas cosas pueden decirse ya de una obra rota en la que el novelista miembro de la Real Academia Española exprimió el dolor inherente y punzante por la muerte prematura de su esposa, Ángeles de Castro, fallecida con solo 51 años a causa de un tumor cerebral. La novela, publicada en 1991, es un empuje a vivir cuando uno ya no quiere porque ha perdido al amor de su vida. Sacristán se convierte, literalmente, en Delibes, aunque encima del escenario sea pintor y se llame Nicolás, y casi pareciera también que Delibes hubiera escrito el papel para un Sacristán que podría desvanecerse en cualquier momento. Este paralelismo autobiográfico asfixiante retrasa las hojas del calendario y hace renacer al autor, como si se abriera en canal y vertiera sus propias tripas por el suelo de la palestra.

Ana, la mujer de Nicolás y alter ego de Ángeles, contrae una enfermedad que poco a poco la va consumiendo. Durante 1 hora y media, el protagonista desmenuza su devenir como quien separa las espinas del pescado. Entran en juego aquí los remordimientos del que goza de buena salud y ve tambalearse su rutina, el egoísmo de no querer perder a la persona amada y la culpa eterna por no decir “te quiero” suficientes veces, que ya siempre serán pocas. Señora de rojo sobre fondo gris es un transitar constante entre el individuo y su entorno, entre la alegría y la pena, entre la vitalidad y los momentos que se acaban; pero, sobre todo, es el canto desgarrado de un hombre enamorado. Los lamentos, los pasitos cortos que terminan en tambaleo, las retiradas de cabello imprevistas y frenéticas, y esa mirada que se pierde en el vacío duelen mucho más cuando quien las interpreta sugiere una ternura infinita, acentuada indiscutiblemente por los estragos de la edad.

José Sacristán desdibuja la línea entre realidad y ficción, pero no solo eso: consigue hacer retumbar los cimientos de la fantasía en una teatralidad que, a su inconmensurable talento, siempre le quedará pequeña

Toda la intensidad de la obra se enfrasca en dos elementos complementarios: el texto y el poder de atracción de su único protagonista. Ni grandes escenas, ni grandes cambios de luz, ni grandes complementos de atrezzo: solo José Sacristán y su instrumento vocal, roto y convertido en hilo en varias ocasiones, otras beligerantes con la nostalgia por bandera, y un guion que no puede hacerle más justicia. Tras el telón, a Sacristán solo le acompañan una habitación de tonos grisáceos y un vaso medio lleno de un alcohol que utiliza para hacerle una lobotomía a su corazón enfermo, aunque sin conseguirlo. “Una copa acartona el recuerdo pero, al propio tiempo, convierte la onerosa gravedad de tu cuerpo en una suerte de porosidad flotante… pasado el trance, sobreviene el decaimiento”, recita. Con una ejecución técnica memorable, José Sacristán desdibuja la línea entre realidad y ficción, pero no solo eso: consigue hacer retumbar los cimientos de la fantasía en una teatralidad que, a su inconmensurable talento, siempre le quedará pequeña.