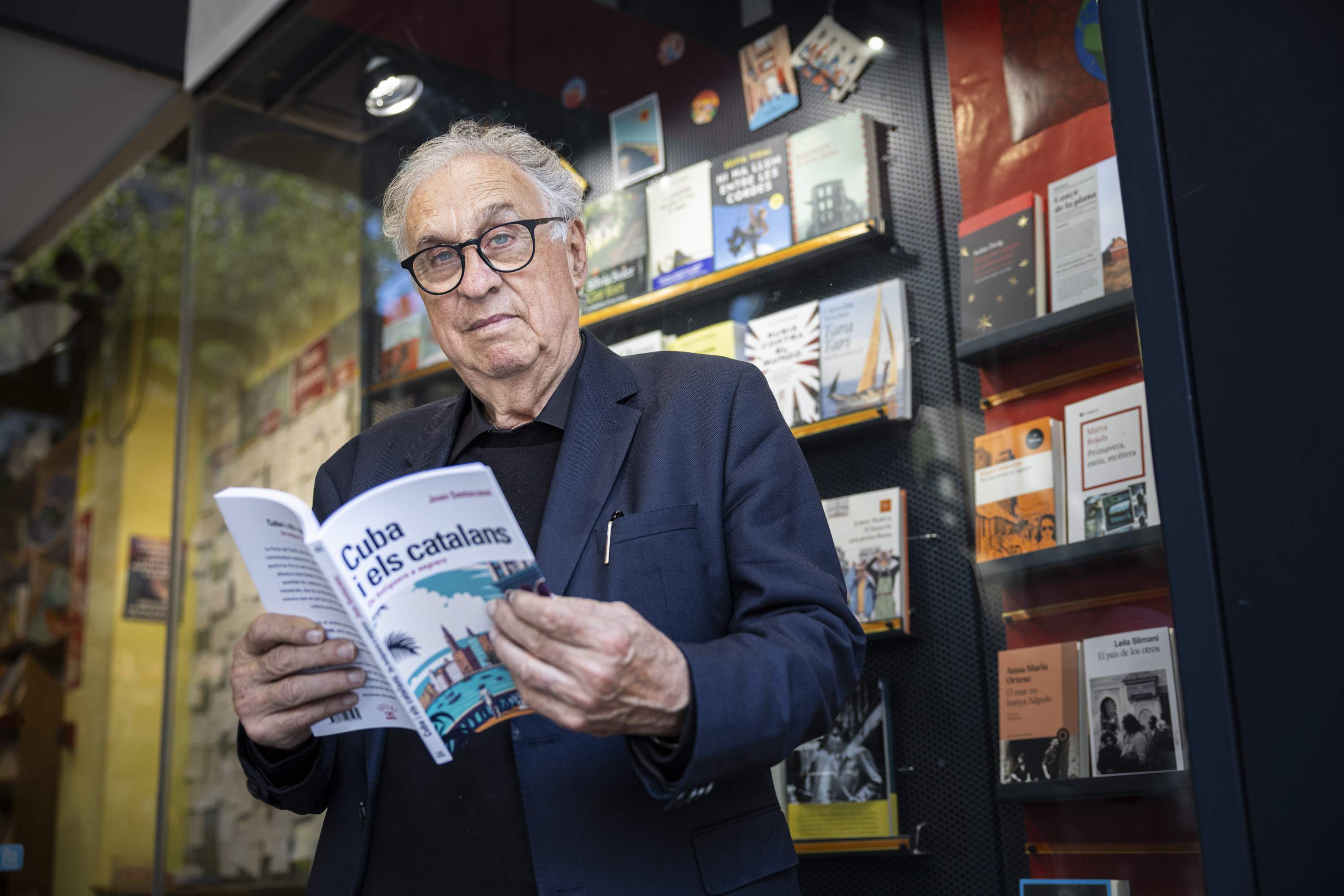

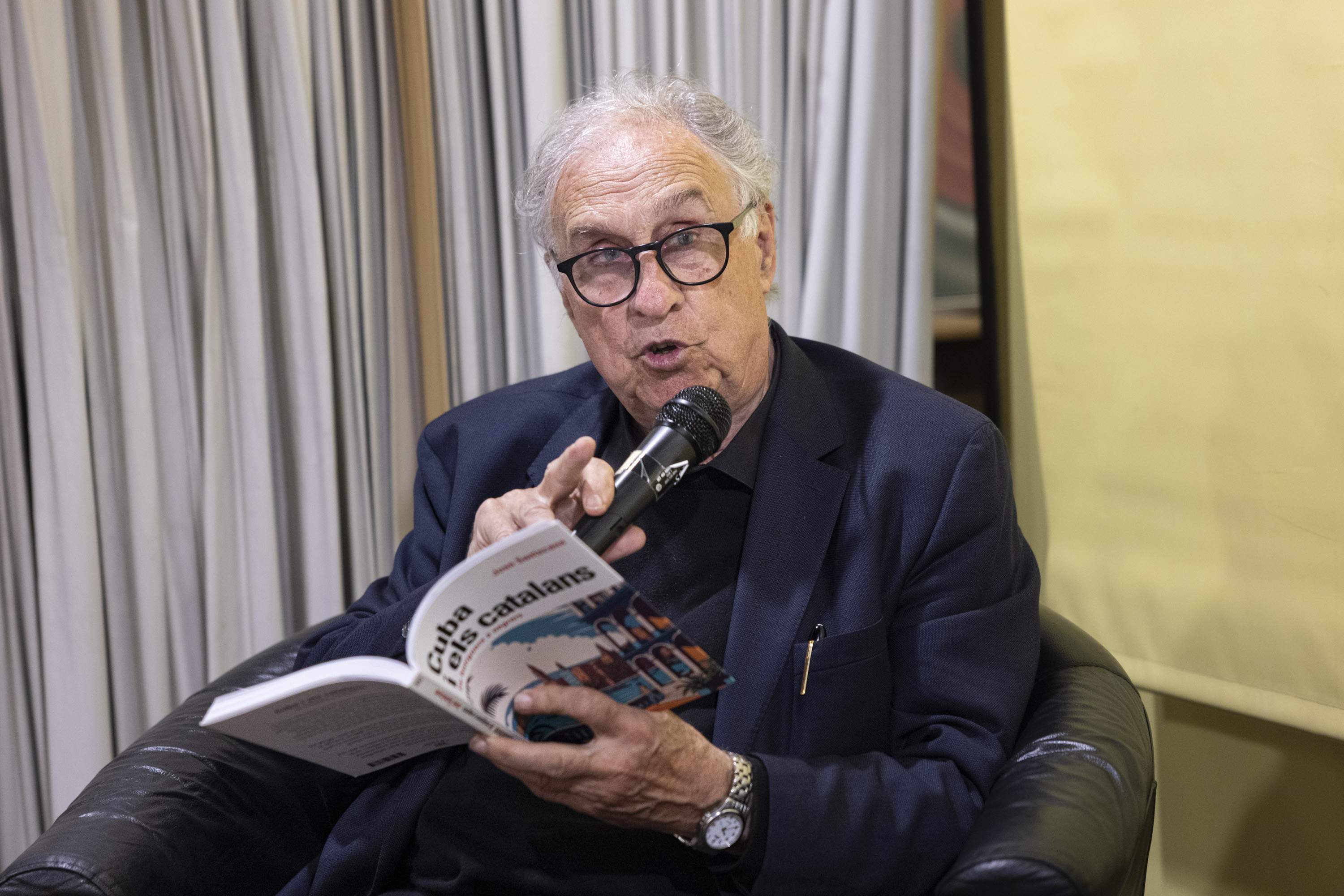

"La Catalunya actual es en gran parte el resultado de la aventura cubana, una mezcla de arrebato, trabajo, esclavitud, violencia y refinamiento". La frase de Joan Santacana, autor de Cuba i els catalans. De botiguers a negrero (Albertí Editor, 2025), describe de forma sumaria y precisa la relación entre los catalanes y la isla caribeña durante la etapa colonial que acaba con el derrumbe del Imperio español de 1898. Es una historia con capítulos "incómodos" protagonizados por unos catalanes "buena gente" que en determinado momento se convirtieron "en una raza cruel", pero que "sin ellos Barcelona sería más fea y eso los lo tenemos que agradecer", reconoce Santacana, arqueólogo, museólogo, catedrático de Geografía e Historia y profesor jubilado de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona. Su interés por Cuba nace por las historias de un bisabuelo, Ramon Mestre Giró y su hermano, el Panxo, indianos que viajaron a la isla a mediados del siglo XIX.

Precisamente, el recorrido que propone Santacana en el libro arranca hacia 1850, repasando la presencia de catalanes en los negocios del café, el tabaco y el azúcar, hasta llegar al esclavismo. En este fenómeno, el autor se adentra para identificar quienes fueron "nuestros negreros" y describir en qué consistió el tráfico de seres humanos, actividad poco honrosa sobre la cual descansa la prosperidad de muchas familias catalanas que en aquella época se volvieron inmensamente ricas. La mayoría de estas familias mantienen sus archivos cerrados al acceso de los estudiosos en la materia, como ha recordado el antropólogo Gustau Nerin, autor del libro ya descatalogado Traficants d'ànimes (Pòrtic, 2017), y que esta semana ha acompañado Santacana en la presentación pública de su libro en la librería Altaïr de Barcelona.

La huella catalana en Cuba era ya ostensible hacia 1840, como lo evidencia, por ejemplo, en Viaje a La Habana la escritora y novelista cubana María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, condesa de Merlín, que Santacana recoge en su libro: "(...) en La Habana no hay pueblo; solamente hay amos y esclavos. Los amos se dividen en dos grupos: la nobleza propietaria y las clases medias comerciales. Estos, en su mayor parte, son catalanes, que aunque llegados a la isla sin patrimonio, acaban por hacerse ricos; empiezan a prosperar por su industria y economía y acaban por apoderarse de los mejores patrimonios y heredades".

¿Quién se marchaba a Cuba y por qué?

Los capitales amasados de una manera u otra gracias a los negocios ligados a la colonia cubana -desde los más decentes a los más inmorales- tienen alguna cosa que ver con la transformación social y económica que a la mitad del siglo XIX se produjo en Catalunya, con el inicio de la revolución industrial o la era del vapor. Los catalanes que se marcharon a Cuba, sobre todo de poblaciones costeras, escapaban de la miseria en busca de oportunidades: Catalunya había empezado el siglo conmocionada por los enfrentamientos militares, primero con la guerra de la Independencia, iniciada en 1808 y que acabó con la ocupación de todo el Principado en 1811, y a continuación con las guerras carlistas, que afectaron al país en dos periodos: 1846-1849 i 1872-1876.

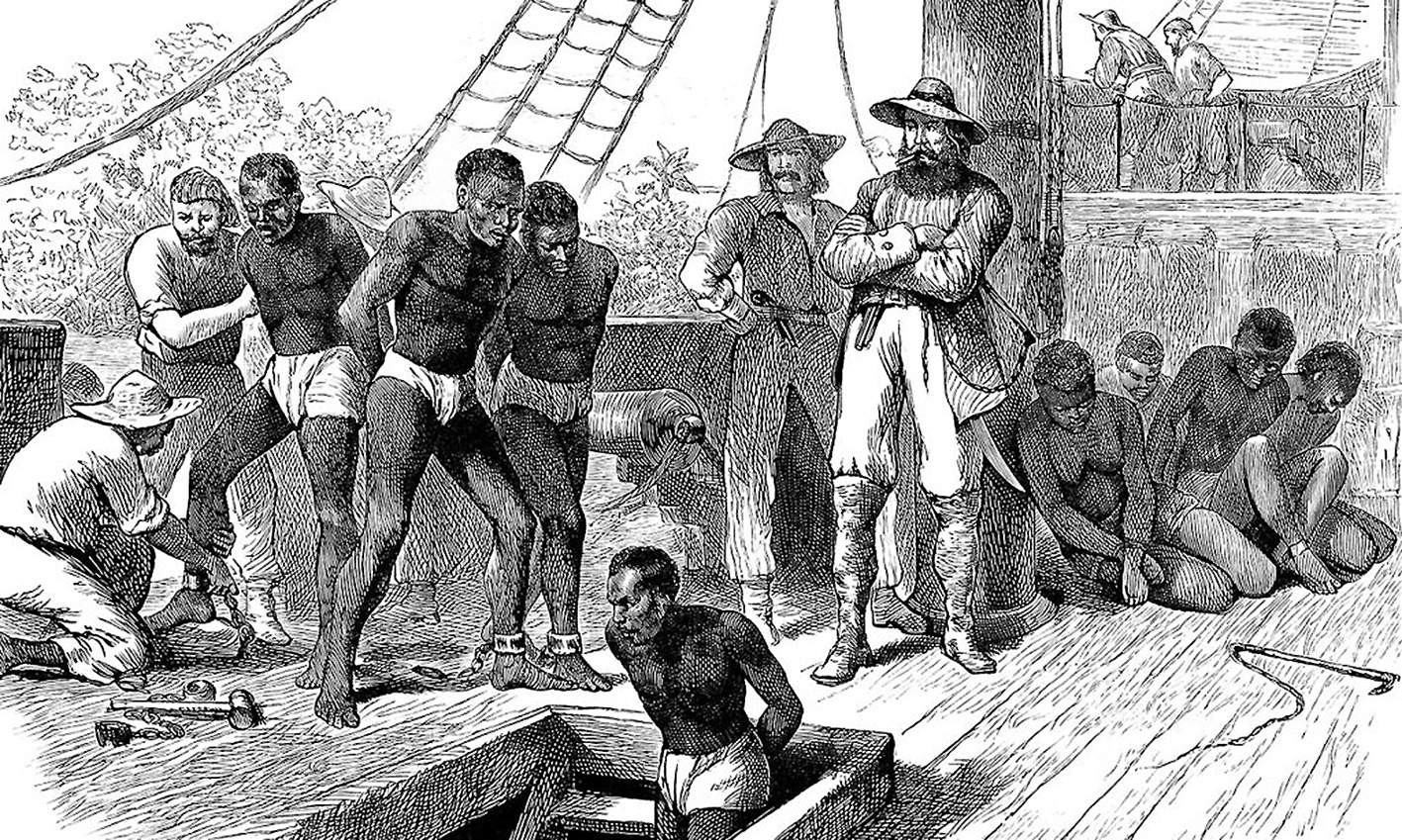

Esta realidad marcada por la pobreza y la violencia podrían ser los factores que facilitaron que entre la "buena gente" que se marchó a Cuba también hubiera quien se transformara en la "raza cruel" que entró en el negocio de los esclavos, en diferentes categorías y niveles de implicación, llenando el vacío dejado por los ingleses, que abandonaron la actividad no por cuestiones humanitarias sino porque su desarrollo industrial y la nueva maquinaria que hicieron innecesario el uso de esclavos. Santacana remarca que, por una parte, los primeros beneficiarios del negocio eran "los de arriba", -es decir, la reina Isabel II y su marido, Francisco de Asís de Borbón-, y los capitanes generales -representantes de la corona en la isla- y, por la otra, los que hacían el transporte, la compra y la venta de esclavos. En un tercer nivel, hay "los que se tenían que manchar las manos, marcar a los esclavos y contar los que se morían [durante la travesía]". No hay testimonios gráficos del esclavismo más allá de algunos grabados, "tampoco material fotográfico" aunque en 1850 la fotografía ya se había introducido en la isla, recuerda por su parte el antropólogo Gustau Nerin.

Un negocio clandestino

En 1807 el Reino Unido prohibía el tráfico de esclavos y el 1833 prohibió la tenencia. Los británicos no solo lo prohibieron, sino que también pasaron a perseguirlo: las explotaciones de las plantaciones de caña de azúcar en el Brasil y Cuba eran una competencia dura y los esclavos eran su principal mano de obra. En este contexto, los catalanes fueron un actor secundario, explica Santacana a ElNacional, recordando que a pesar de las prohibiciones, el negocio continuó en marcha clandestinamente. En periodo de prohibición, 600.000 esclavos fueron trasladados desde el África hasta el Caribe. Los catalanes suponen "un porcentaje notable" en el negocio de los negreros, pero "no es el más importante", sostiene Santacana, que señala también las flotas del Cantábrico y del puerto de Cádiz. Los catalanes estaban bien situados para prosperar en el negocio porque tenían ya "una tradición de mar y navegación hacia el Caribe". Bajo el impulso de la monarquía española, los negociantes hacen el dinero para armar las flotas y tienen los contactos y conocimientos bancarios para trasladar el dinero de un lado el otro, explica Santacana.

Después hay los capitanes de los barcos, "los que se enfrentan con los africanos, de estos conocemos muchos porque no siempre se escondían -en su clase social ser esclavista no era un problema excesivamente grave- y son los que los británicos cogían, por eso sabemos los nombres, porque los interrogan y tenemos los atestados". En cambio, es más complicado seguir la pista de los "capitalistas del tráfico". "De estos no sabemos tantas cosas, en su estatus ser un negrero está mal visto, es poco aceptado, muchos se casan con señoras de clases altas e incluso aristócratas, vigilan mucho su imagen y no dejan rastro". En este grupo se incluirían figuras como Joan Güell, que a pesar de su origen humilde se convirtió en el padre fundador de la importante familia barcelonesa. Su rol en el esclavismo es discutido, pero lo que no se puede esconder, recuerda Santacana, es que presidió el Círculo Hispano Ultramarino, un grupo de presión antiabolicionista y también contrario a la independencia de Cuba. "No querían pasar como negreros, sin embargo, si miras el contexto, acabaron siendo como negreros".

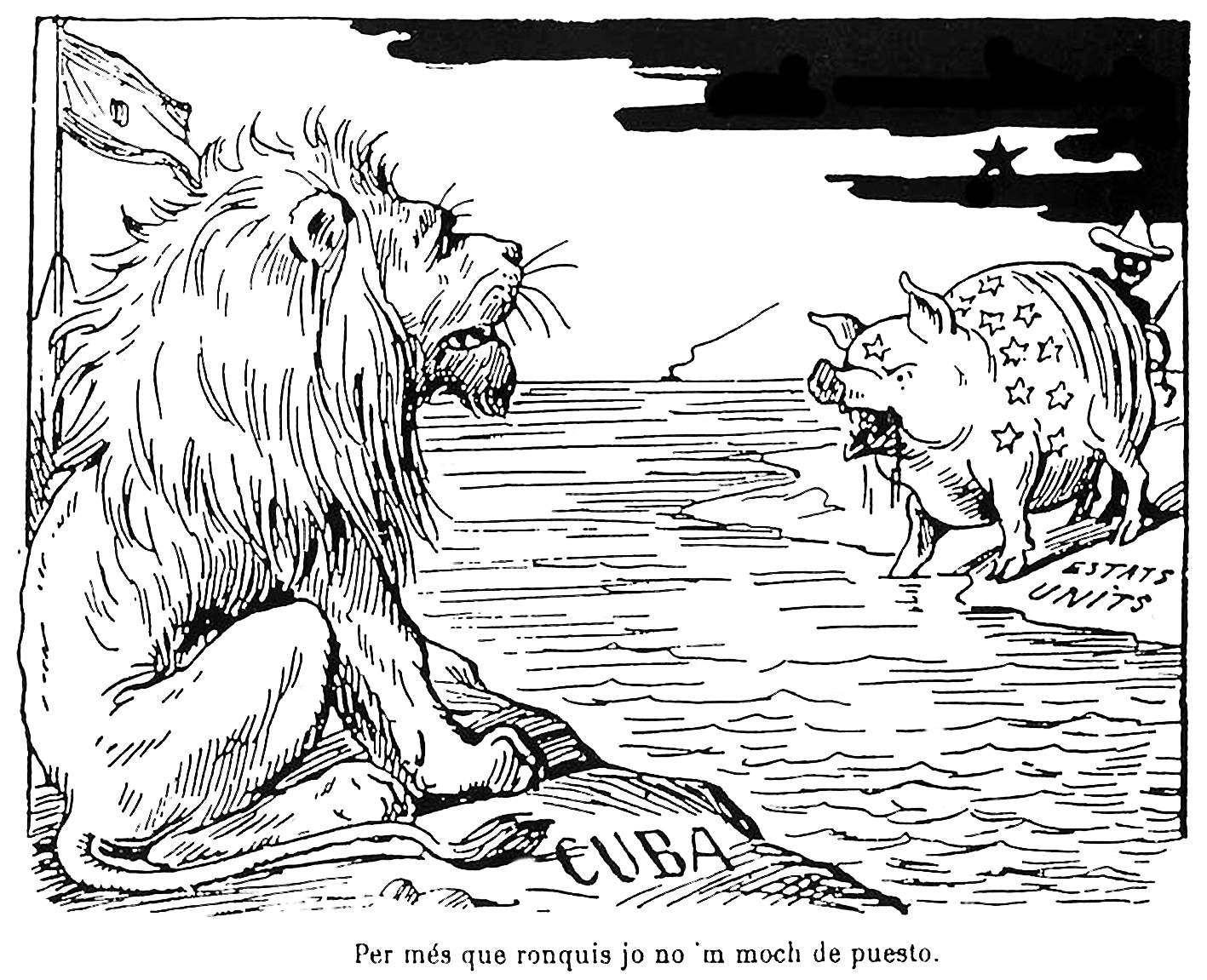

Catalanes con España y contra los EE.UU.

La independencia de Cuba es otro de los capítulos que Santacana explora en el libro para situar qué rol tuvieron los catalanes, que se enfrentan aquí a otra verdad "incómoda". "Una parte importante de la población catalana dio apoyo a la guerra de intervención española porque Cuba era la vaca que daba la leche y no hay pueblo de la costa que no tenga gente en la isla", explica al historiador. Eso hace que los catalanes estén plenamente alineados con los intereses del Reino de España. La inmensa mayoría de catalanes en Cuba eran partidarios de la guerra, formaban parte de las milicias y los batallones que los amos de los "ingenios" armaban. "La monarquía siempre tuvo el apoyo de los catalanes en Cuba", sentencia Santacana.

A causa de la guerra con los Estados Unidos por el dominio de Cuba, se generó un ambiente "hipernacionalista español" en Catalunya, donde incluso se organizaron manifestaciones que desfilaban por las Ramblas para dar apoyo a las fuerzas españolas y se produjo un asalto al consulado de los Estados Unidos de Barcelona. La superioridad norteamericana acabó rápido con los españoles, destapando una inferioridad de la cual en principio algunos catalanes no eran del todo conscientes. Cuando se destapa la realidad, la reacción de los catalanes es el reproche a un ejército que no ha podido defender la "vaca de la leche". A partir de aquí surge el interrogante de por qué razón los catalanes necesitan España. "Mientras la reacción en el resto de la península es una especie de depresión moral, en Catalunya representa lo contrario, un enderezamiento en términos de nacionalismo". Aquí es cuando empieza el movimiento del regionalismo o regeneracionismo, que irá derivando "hacia posiciones cada vez más nacionalistas". Todo ello, pone en evidencia que si España no hubiera perdido Cuba, "el nacionalismo catalán habría tardado en salir", concluye Santacana.