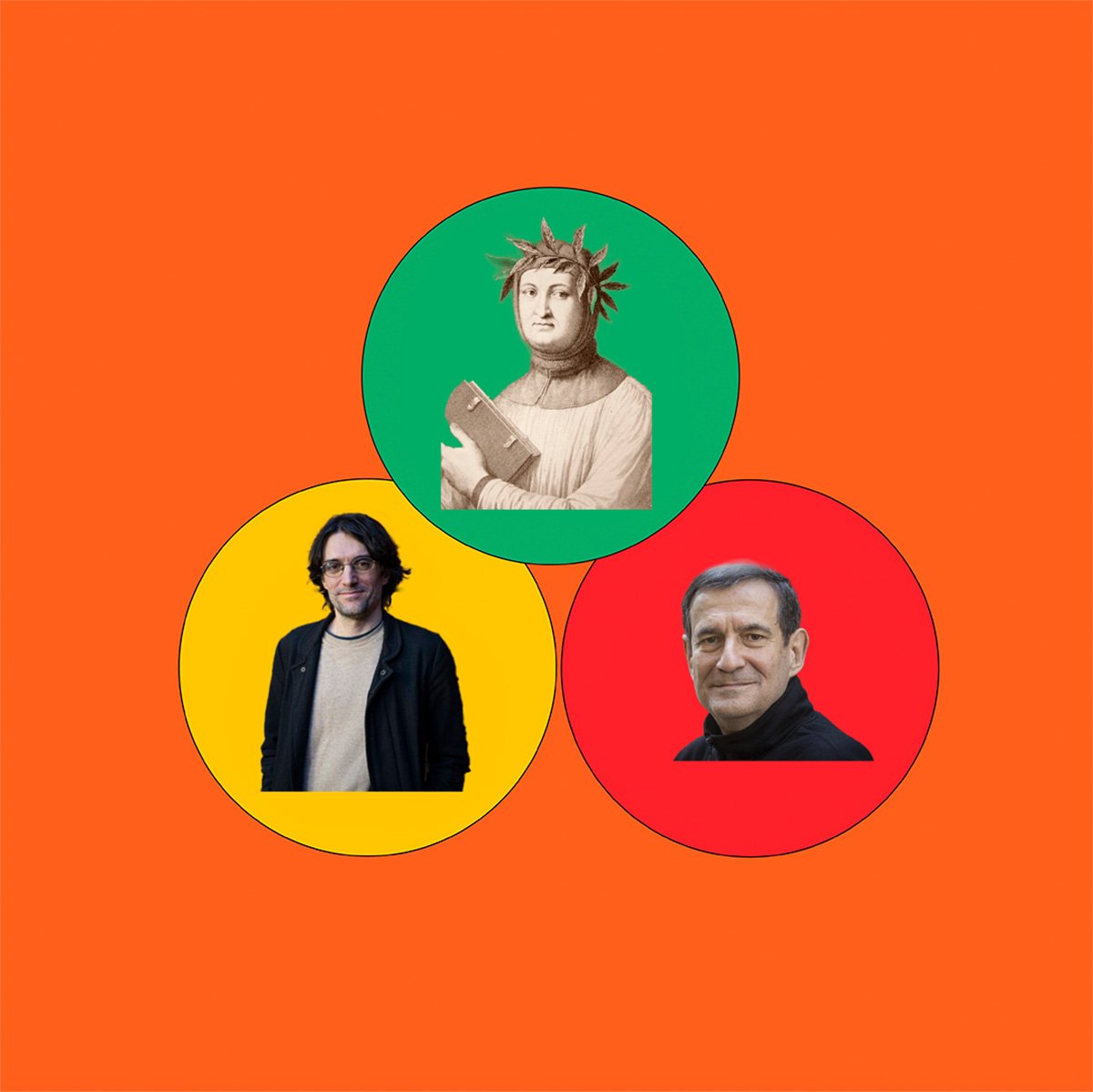

El Petrarca de los poemas, el conocido y reconocido, el que entró en el laberinto más terrible, el del amor, concretamente el 6 de abril de 1327 cuando vio a Laura por primera vez en la iglesia de Santa Clara de Aviñón. Y después está el otro Petrarca, el poeta maduro y duro, el escritor terrible de la prosa, el escritor incómodo y escarbador, el pensador poderoso y vivísimo, el que ya no se deja engañar por nada. Especialmente no se deja engañar por sí mismo ni tiene indulgencia para con sus propias faltas. Ciertamente es más agradable leer al primero, porque es tan buen lírico que parece mentira, porque es uno de los padre de la poesía europea moderna. Pero el segundo Petrarca no es menor ni menos interesante. Sobre todo porque reanuda la actitud nihilista de Guillermo de Poitiers, recordando que la vida no tiene sentido ni remedio. Y que el mal es la naturaleza humana, de la que estamos hechos los hombres. No te creas demasiado listo, dice Petrarca levantando el dedo. Si lo fueras realmente nunca dirías lo que dices. El hombre sabio conoce sus errores y, por tanto, no presume de ser como es. Y cuidado con los escritores también. Tiene una sentencia que reza así: “Los que son ricos de palabras suelen ser pobres de obras”.

No me ha gustado nada esta alegoría sobre la deriva de nuestra sociedad narcisista y desorientada, sobre la incapacidad colectiva que tenemos, todos, para hacerle buena cara al mal tiempo. Raül Garrigasait sabe escribir, sabe pensar y sabe trabajar, por lo que quizás esperábamos otra cosa, y se nos ha cortado la leche, y también la mala leche, se nos ha quedado una mirada atónita. Una profecía es, además, una forma de pedir cosas al destino, una determinada relación mágica con el porvenir, con la materia del futuro. Una petición de felicidad cuando la profecía es amorosa y, en cambio, una severa advertencia cuando la profecía es apocalíptica e incómoda, cuando es una colección de prevenciones, de miedos, de inseguridades. Muchos libros literarios de hoy constatan lo mismo, nuestra incapacidad biográfica a la intemperie, nuestra queja rabiosa y constante, nuestras heridas que nunca cicatrizan. Profecia es una novela que hace pensar por qué no está mejor hecha. O es que, simplemente, yo no he sabido entenderlo.

La desaconsejo. Porque esta novela no es una novela sino un libro de recortes, un álbum de testimonios identificados y después pegados sobre páginas negras, una larga acumulación impresionista. Es un ejercicio de bulimia en una literatura esquelética para una sociedad opulenta encantada de haberse conocido. Es también lo que se llama una obra experimental, expresión que sirve siempre para informarnos de que el experimento ha fracasado, que la idea quizás era interesante, pero que los resultados nos dejan soprendidos. Insatisfechos, estafados. Con un palmo de narices. A mí, personalmente, el libro me parece interesante, pero eso no quiere decir nada, porque también me embeleso con el vaivén de unos pezones, de unas olas, de unas hormigas, y todo eso nunca lo haría pasar por literatura, ni siquiera por creación. No sé si el libro se vende, pero de lo que estoy convencido es que Márquez y la editorial han logrado una determinada notoriedad buscada, una controversia que no vamos a alimentar aquí. Porque estamos al servicio del lector y no de los escritores ni de las editoriales. Los libros de fotos no son literatura aunque puedan atesorar a la más aterciopelada poesía y la creatividad más rotunda. Los almacenes tampoco son mecanos, las bobinas de hilo no son haute couture aunque quieras mirarlo con simpatía. Y después este libro es falsamente épico porque trata de probar que a partir de aquella determinada fecha, 1969, el franquismo empezó a resquebrajarse. Como si no fuera notorio, evidente e hiriente que el franquismo sólo cambió de vestuario y que sigue gobernando nuestras vidas.