Madrid, 2 de mayo de 1702. Segundo año del reinado de Felipe V, y el primer Borbón en el trono hispánico decretaba que "quiero usar y uso, como Rey y Señor natural, no reconociendo superior en lo temporal, confirmo, ratifico y apruebo el dicho Fuero (el de Vizcaya), según que él se contiene, y los Privilegios, Franquezas y Libertades del dicho Señorío, Tierra Llana, Villas y Ciudad de él". Poco antes (13 de junio de 1701) había ratificado el de Álava (13 de junio de 1701) y el de Guipúzcoa (23 de enero de 1702). Los Fueros tenían una historia que se remontaba a la edad media (siglos XIII y XIV), cuando estos territorios habían abandonado la corona navarra y habían negociado su incorporación en la corona castellanoleonesa.

Y habían sido el motor del desarrollo económico de los territorios forales durante la edad moderna (siglos XVI y XVII). Por estos motivos se ha dicho que, una vez que Felipe V confirmó los Fueros, los territorios forales le juraron fidelidad y, a diferencia de catalanes, valencianos o mallorquines, se posicionaron en el bando borbónico en la guerra de Sucesión (1701-1714/15). Pero, ¿realmente fue por estas causas? ¿Álava, Guipúzcoa y Vizcaya tomaron partido por una cuestión puramente económica? ¿Y ese posicionamiento fue unánime, o hubo una contestación? Y si fue así, ¿se consensuó o fue una imposición de los vascos borbónicos con respecto a los vascos austracistas?

El Fuero y el desarrollo económico

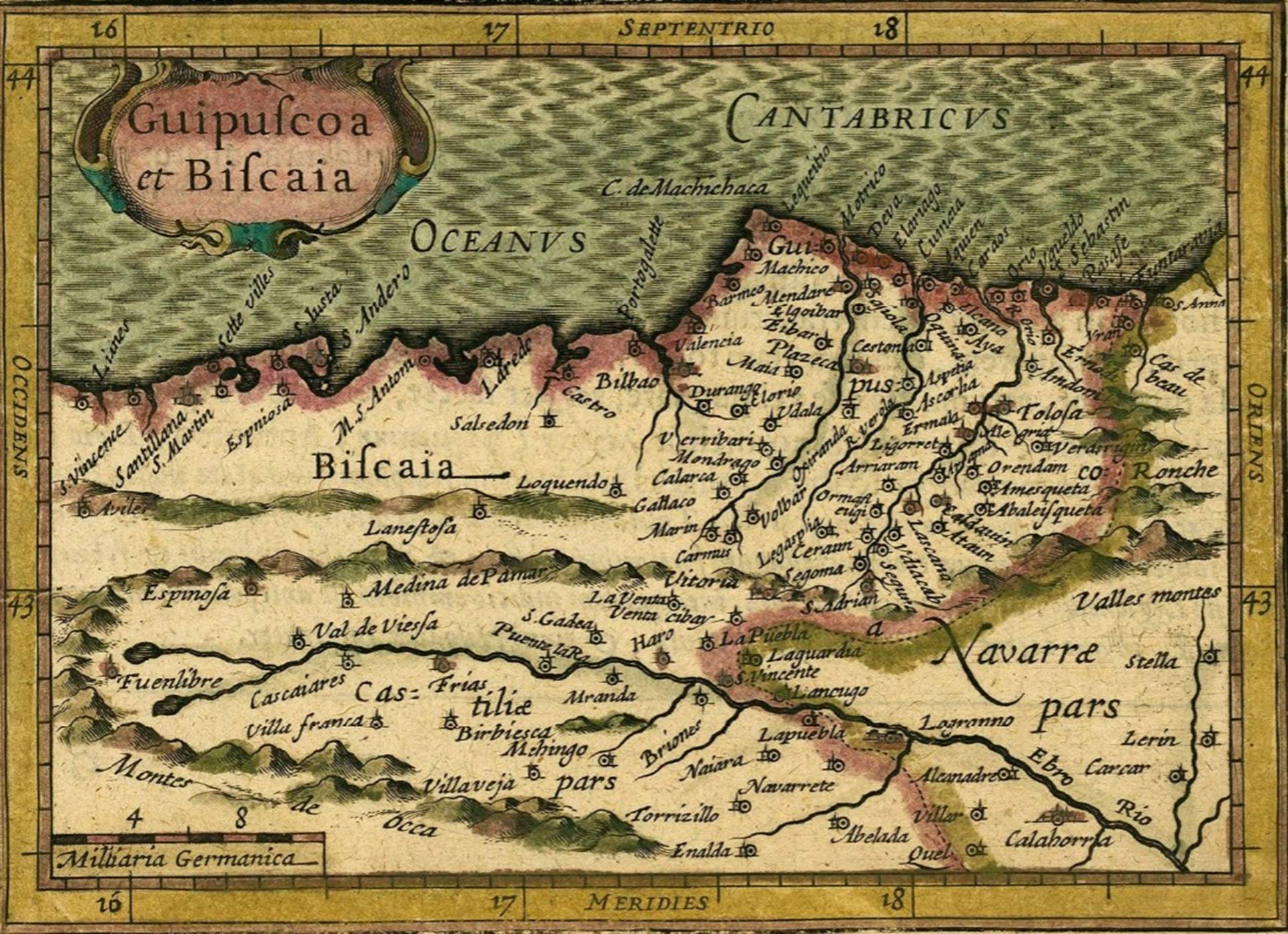

Según el profesor Emiliano Fernández de Pinedo (Universidad del País Vasco), a finales del siglo XVI, se produjo un importante cambio de paradigma económico en el norte peninsular. Fernández de Pinedo explica que, a caballo entre los siglos XVI y XVII, la monarquía hispánica cayó en una crisis económica de grandes proporciones, causada por el colosal gasto bélico en las guerras que mantenía en los Países Bajos y en Centroeuropa, y por el repentino e inesperado agotamiento de las minas americanas. Para restaurar las arcas reales, Madrid impuso una batería de tributos (alcabalas, cientos y millones) que gravarían la actividad comercial de la exportación de lana a los telares de la Europa atlántica y la importación de manufacturas textiles procedentes de esos centros fabriles.

Dicha nueva política fiscal provocaría la huida de los comerciantes que operaban en los centros mercantiles de Burgos y de Medina del Campo y en el puerto de Santander, hacia los puertos vizcaínos y guipuzcoanos, que, amparados por el Fuero, estaban exentos de la presión fiscal que estaba arruinando los mercados tradicionales castellanoleoneses. Durante la centuria de 1600 (el siglo precedente al cambio de dinastía en el trono de Madrid), y a pesar de la larga guerra que enfrentó a las monarquías hispánica y francesa (1635-1659), que habría perjudicado notablemente el tráfico naval entre los puertos vascos y los del Atlántico Norte, se consolidaría la actividad de transporte marítimo (con la Europa atlántica y, a través de Sevilla, con las colonias americanas) y Bilbao se convertiría en un centro mercantil.

¿Qué significa para los vascos la llegada de un Borbón al trono de Madrid?

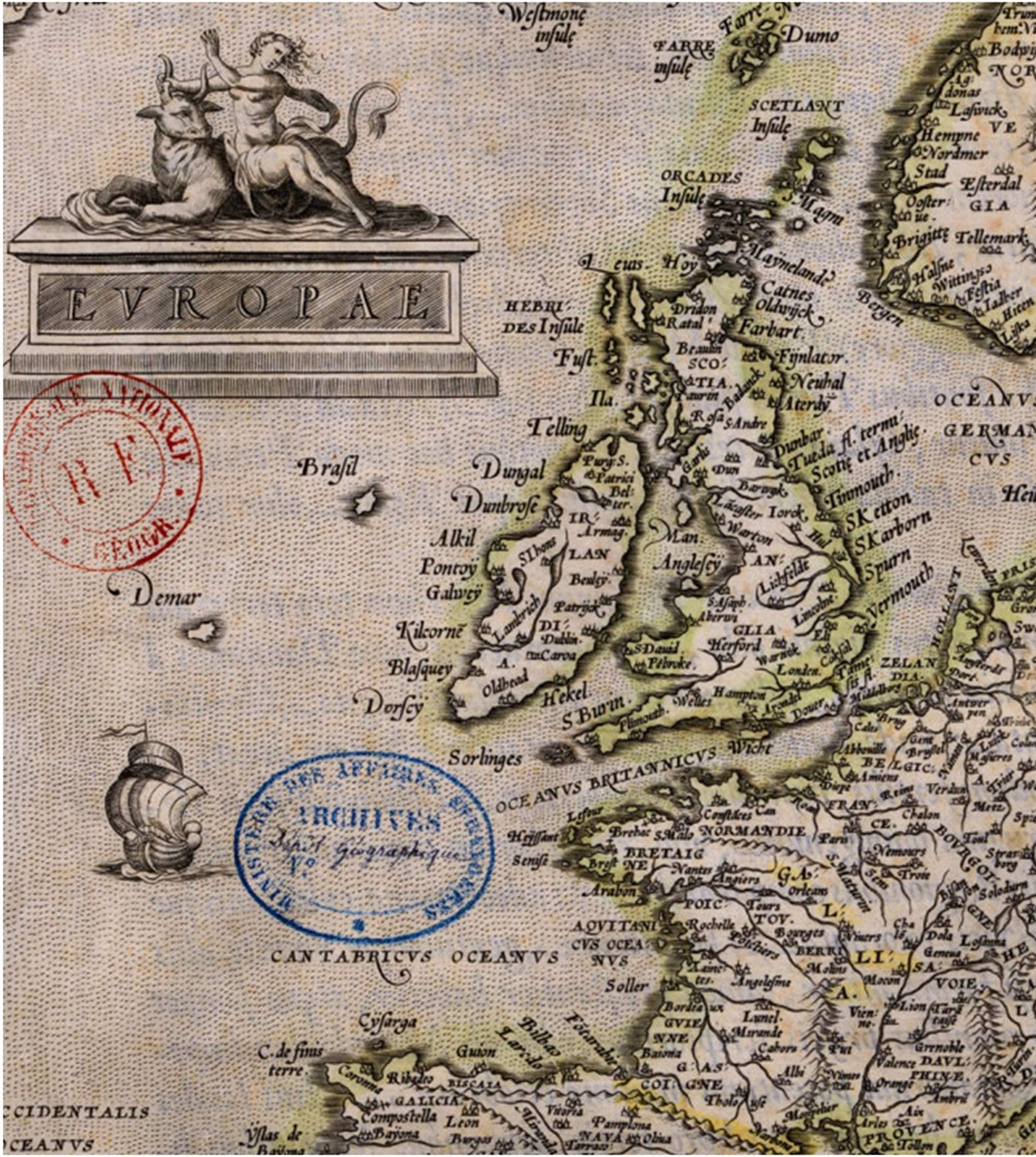

Algunos historiadores, como el profesor Santos Coronas (Universidad de Oviedo), sostienen que, en el conflicto político previo a la guerra (1698-1700), las oligarquías vascas se habrían inclinado por el candidato francés (Felipe de Anjou) porque para ellos los Borbones no eran unos personajes extraños. Ni ajenos a su historia. Y recuerda que, tan solo un siglo y medio antes, la reina Juana III de Navarra —de la casa Albret—(1555-1572) se había casado con un Borbón —Antonio, duque de Borbón— para garantizar la independencia de lo que, en ese momento, quedaba del viejo reino pirenaico (la parte continental, en el norte de los Pirineos, que se había librado de ser invadida e incorporada al edificio político por Fernando el Católico, en 1512). Más tarde, los Borbones-Albret se convertirían en reyes de Francia (1589).

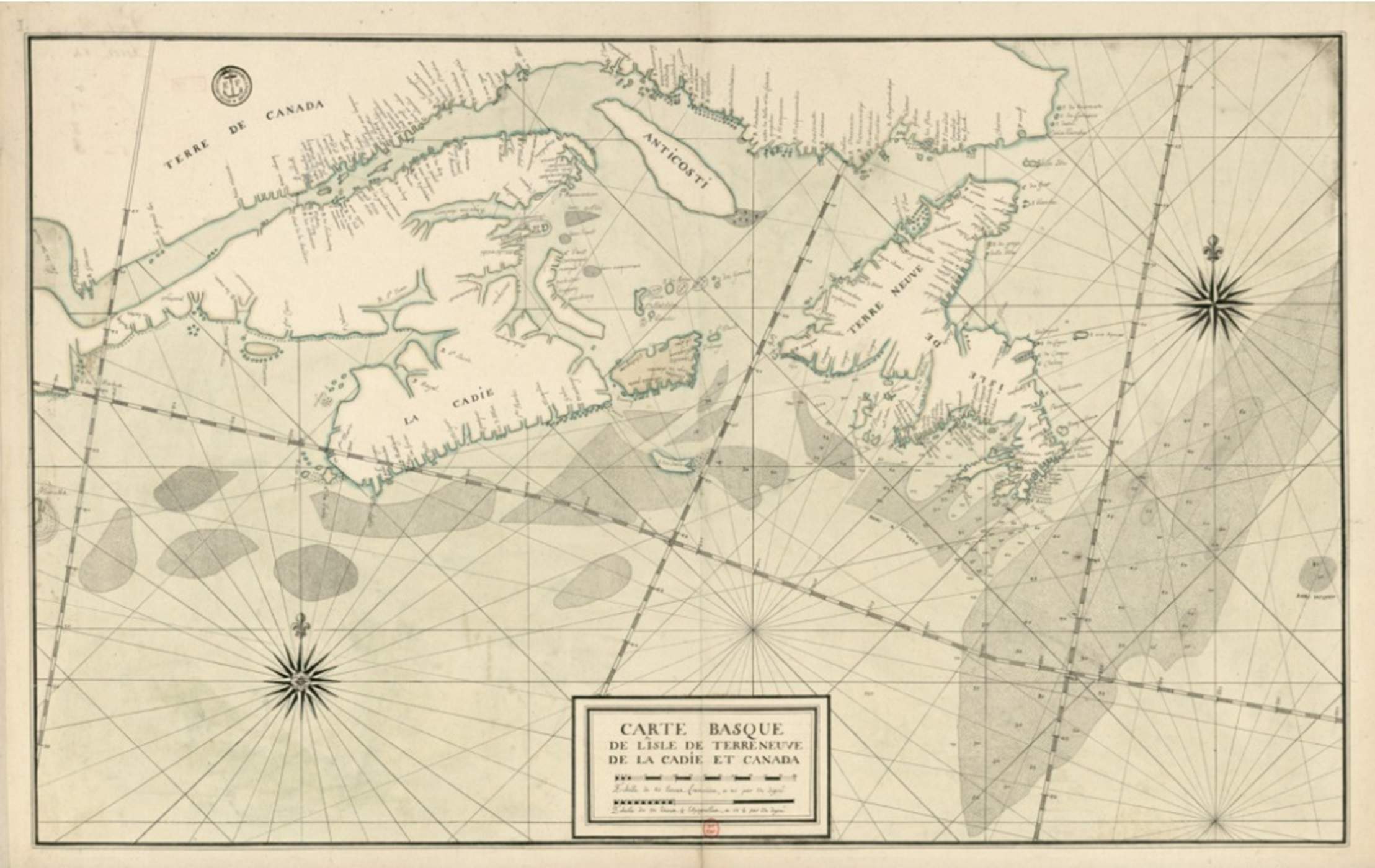

Pero, en cambio —y de nuevo—, el profesor Fernández de Pinedo identifica un componente de tipo económico. Y argumenta que con la creación de un eje dinástico París-Madrid (el eje borbónico formado por Luis XIV y su nieto Felipe V) desaparecían las amenazas que habían perjudicado la navegación comercial vasca a través del golfo de Vizcaya y la navegación pesquera hasta Terranova (por aquel entonces, colonia francesa de Acadia). Y, por lo tanto, los armadores vizcaínos y guipuzcoanos, es decir, la élite económica y política de las prósperas villas portuarias de la costa (Portugalete, Bilbao, Bermeo, Lekeitio, Ondarroa, Deva, Donosti, Pasaia, Hondarribia) vieron la llegada del Borbón como una gran oportunidad de expansión hacia nuevas rutas marítimas.

¿Todos los vascos se posicionaron a favor del Borbón?

El profesor Rafael Guerrero Elecalde (Universidad de Córdoba) sostiene que en los territorios forales se produjo un posicionamiento mayoritario a favor de la causa borbónica. Sobre todo entre las clases mercantiles de las villas portuarias. Pero, en cambio, el mismo profesor Guerrero sostiene que entre las —todavía en ese momento— potentes oligarquías rurales descendientes de la pequeña nobleza medieval (los jauntxos —hombres principales— o ahaide nagusiak —parientes mayores—), este posicionamiento fue "por barrios". Es decir, que, a diferencia de lo que sucedía en las villas portuarias, se produjo la distribución de las familias dirigentes del mundo rural entre ambos bandos por causas totalmente ajenas a la cuestión económica o, incluso, ideológica.

El profesor Guerrero insiste en la arquitectura tradicional de la sociedad vasca, y hace mucho hincapié en las seculares redes familiares, una especie de pirámides jerárquicas formadas por las estirpes de la pequeña nobleza medieval. Superada la edad media y durante los reinados de los primeros Habsburgo (siglos XVI y XVII), algunas de estas estirpes harían fortuna en la administración central hispánica. Y el profesor Guerrero presenta el paradigmático caso de los Idiáquez, originarios de Azpeitia (como los Loyola), que no solo habrían transmitido en herencia, durante generaciones, sus cargos palatinos, sino que también habrían colocado en puestos clave —y siempre al servicio de sus intereses familiares— a sus "familiares" (estirpes nobiliarias subalternas).

Las seculares tramas de lealtades

Cuando estalló el conflicto político que anticipaba la guerra de Sucesión (1698-1700), estas familias se posicionaron en el bando de su ahaide nagusi (pariente mayor). Y en la investigación del profesor Guerrero, se pone de manifiesto que el posicionamiento de las oligarquías rurales vascas —a diferencia de las clases mercantiles urbanas— no fue unánime. Los Idiáquez, que ya habían tomado partido por el candidato borbónico, vieron confirmados sus cargos y privilegios con la coronación de Felipe V (1701) y, con el estallido de la guerra (1704-1705), arrastraron a toda su trama de lealtades hacia el bando borbónico. En cambio, en el otro extremo, aparece la figura de los Romeo de Erendazu, de Lizarra, que harían exactamente lo mismo, pero hacia el bando del candidato austríaco.

El papel de Bilbao

Después de la guerra (1714-1715), los territorios vascos verían premiado su posicionamiento con la confirmación de su régimen foral. Y Bilbao consolidaría su liderazgo a través del tráfico naval con Burdeos, Nantes, Ruan, Brujas, Ámsterdam, Londres, Hamburgo y Lübeck. Y esto sería así hasta que, transcurrido un siglo largo, con el ascenso al poder de los liberales españoles —que la reina regente María Cristina había excarcelado a cambio de su apoyo a la causa de su hija, la reina niña Isabel (1833)— el Gobierno empezó a dictar leyes que, con el pretexto de uniformizar el régimen fiscal, perseguían el desmantelamiento del Fuero vasco. En ese momento, se rompió la baraja. Y unas décadas después —y con tres guerras carlistas de por medio— nacía el Partido Nacionalista Vasco (1895).