Esta agónica legislatura acaba, el Parlamento está a punto de bajar el telón y en el Palacio de San Jerónimo los servicios de la Cámara ya andan repartiendo cajas para que sus señorías recojan los despachos. Es momento de despedidas. Las hay para todos los gustos. Los que se van por voluntad propia, los que cambian de destino, los que dicen adiós cinco minutos antes de que les confirmen su baja en las próximas candidaturas y los que aguardan circunspectos la confirmación de su nombre en una lista.

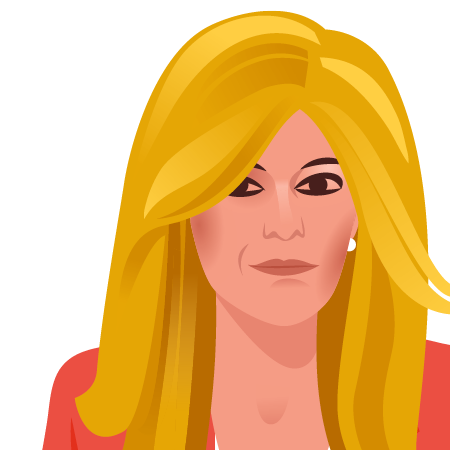

En política, como en la vida, hay muchas formas de irse. En silencio o con ruido; con elegancia o con ira; con discreción o con imprudencia; con agradecimiento o con ingratitud… Como José María Barreda (PSOE) o como Celia Villalobos (PP). La cara y la cruz de cómo estar y, sobre todo, de cómo marcharse de la vida pública. Y eso que ambos tienen diferencias con las actuales direcciones de sus partidos y los dos han sido críticos con las estrategias de sus grupos parlamentarios. Ahí acaban los parecidos.

Nada hay más desolador que asistir al ocaso de quienes terminan arrastrándose por la escena y por los focos sin querer irse y cegados por los destellos de tiempos pasados que no volverán

El uno es la elegancia, la corrección, la sensatez y la aportación serena. La otra es la vulgaridad, la provocación, la imprudencia y la exaltación. El uno es un diputado pegado a un libro. La otra es la imagen del Candy Crush, la del “¡Venga, coño, Manolo!" y la de los “tontitos”. No hay sitio por donde haya pasado Villalobos por el que haya crecido después la hierba. Y, ahora, en el momento de la despedida, no deja títere con cabeza ni micrófono sobre el que dejar huella de su desabrido final.

De la distancia que media entre uno y otro en el momento del adiós da también medida la forma en que sus compañeros de escaño les despiden estos días. Barreda se va con el cerrado aplauso y el agradecimiento de los socialistas que han escuchado su última intervención ante el plenario de su grupo. Villalobos, con la indiferencia y el descanso de quienes han soportado durante lustros sus desatinos, su chabacanería y la insoportable levedad que deja como aportación a la vida pública. Nadie añorará su marcha y nadie preguntará por su ausencia. Es lo que tiene el riesgo de ignorar cuándo es el momento de poner punto y final a una historia, que en ocasiones la historia se lo pone a uno.

Nada hay más desolador que asistir al ocaso de quienes terminan arrastrándose por la escena y por los focos sin querer irse y cegados por los destellos de tiempos pasados que no volverán. El de Villalobos es uno de ellos, un mal final que deforma hasta la ridiculez su trayectoria por muy brillante que hubiera sido, que tampoco es que haya sido el caso. El del socialista Barreda, por el contrario, es un ejemplo de saber irse, sin asomo de decrepitud y con el mismo donaire que siempre estuvo.