El 7 de noviembre es una fecha con una significación especial para Catalunya. Sobre todo para los catalanes del departamento francés de los Pirineos Orientales, que la reviven reivindicando la catalanidad del territorio. El 7 de noviembre de 1659 las monarquías hispánica y francesa firmaban un acuerdo de paz –el Tratado de los Pirineos– que mutilaba Catalunya: le amputaba los territorios del antiguo condado del Rosselló y buena parte del de la Cerdanya. La cuna histórica de la nación catalana. Este año esta reivindicación tiene una razón añadida. La reciente modificación del mapa regional francés –que comporta la desaparición de la denominación Roussillon– ha despertado la conciencia de los indiferentes y los ha unido a los sectores tradicionalmente más reivindicativos. Oui au Pays Catalan (Sí al País Català) es la nueva divisa del catalanismo del norte. La catalanidad que se resiste a quedar diluida dentro de la nueva macrorregión administrativa que París –graciosamente y arbitrariamente– ha llamado Occitania.

¿Por qué la guerra?

Para entender las razones de aquella paz –la de 1659– hace falta retroceder unos cuantos años más y situarse en las causas de la guerra. Corría el año 1618 (40 años antes) y los problemas financieros de la monarquía hispánica –causados en buena parte por la corrupción– aventuraban un cambio de ciclo. El fin de la supremacía de los Habsburgo hispánicos. La postración del dominio español en Europa. En París, en Londres y en Estocolmo lo observaban todo con atención. Y la guerra que estalló –la de los Treinta Años– no tenía otro propósito que dirimir un nuevo liderazgo en Europa. Franceses, ingleses y suecos se aliaron para hacer leña de árbol caído. Más adelante se enredarían en mil conflictos. Pero eso son otras historias. La guerra de los Treinta Años significó el fin del liderazgo español. También sería el inicio de la decadencia española. Las derrotas no vienen nunca solas. Y con la de Sucesión –50 años más tarde– se certificaría el descenso español a la segunda división de las potencias continentales.

Edicto de prohibición de la lengua catalana en el Rosselló y la Cerdanya

La Guerra de los Treinta Años –sin ningún tipo de duda, la auténtica primera guerra mundial– se vistió de conflicto religioso. En aquellos años era un recurso muy habitual. Sorprendentemente, todavía lo es ahora. Y se quiso ver a Europa, y sus colonias –que equivalía a decir el mundo–, divida en dos grandes bloques: el católico y el protestante. La monarquía hispánica lideraba el bloque católico. Con la alianza de Austria y el apoyo espiritual del Vaticano. Entonces los Estados Pontificios ya no eran lo que habían sido. Los pontífices habían visto –en varias ocasiones– la basílica de San Pedro convertida en una taberna en manos de los soldados franceses, e incluso de sus tradicionales aliados españoles. En cambio, en el pretendido bloque protestante no había un liderazgo claro. Inglaterra y Suecia priorizaban el objetivo: derribar el edificio hispánico. Y Francia –que había decretado libertad de culto para acabar con un conflicto interno también perversamente disfrazado de religión– hacía el camino bastante por su cuenta.

¿Qué sucedió en aquella guerra?

Inglaterra, Suecia y Sajonia –un principado independiente alemán que se había añadido a la fiesta del árbol caído– consolidaron sus posiciones en sus áreas geográficas de influencia. Y, además, los ingleses obtuvieron ciertos beneficios comerciales. Pero Francia fue la gran ganadora del conflicto. Porque consiguió su propósito básico: romper el cinturón de dominios hispánicos que los encorsetaban. Los Habsburgo –los hispánicos– habían dominado territorios que rodeaban Francia por la parte continental –el este, el noreste y el norte–. Una auténtica amenaza que no tan sólo impedía la expansión territorial del gallo francés, sino que comprometía su autoridad dentro del gallinero. Tal como se había visto en las jacqueries –una revuelta social y nacional en Occitania de proporciones extraordinarias– que los Habsburgo hispánicos estimularon con el propósito de alborotarle el gallinero al Borbón.

Un mapa de Catalunya con todos los condados incluidos, de 1608

El de las pelucas imposibles, la cara empolvada y la peca pintada con lápiz de carbón –la moda del maquillaje masculino causaba furor en París– estaba haciendo lo mismo a Catalunya. El año 1640 estalló la revolución de los Segadors, una revuelta antiseñorial y anticastellana que alcanzó su punto culminante con la proclamación de la República de Pau Claris. La de los cuarenta días. Entonces los franceses habían intervenido militarmente ocupando el Principat con la peregrina excusa de consolidar la independencia catalana y con la colaboración inestimable del partido pro-francés local. El pretexto perfecto para Olivares, el ministro plenipotenciario español y campeón absoluto –en todas las categorías– de la catalanofobia, para cargar el frente de guerra sobre Catalunya. Con estos elementos se explica por qué la guerra franco-hispánica tuvo un horizonte más prolongado en el tiempo. La Guerra de los Treinta Años se resolvía el 1648. Y la paz franco-española tardaría once años más.

¿Y el Tratado?

Los españoles, que hacía años que retrocedían, aceptaron unas condiciones humillantes. En parte, porque habían perdido en los campos de batalla. Francia iniciaba la etapa de su plenitud y alcanzaba el liderazgo indiscutible en Europa. La superpotencia mundial. Y en parte, también, porque los españoles llevaron a cabo una gestión nefasta comparativamente al oficio y el criterio que demostraron los franceses. A priori, la derrota diplomática española estaría relacionada con la clamorosa derrota militar previa. Pero la relación familiar –eran tío y sobrino– entre Olivares, el catalanofóbico, y Méndez de Haro, el jefe de la misión diplomática española, crea una sombra de sospecha más que razonable. Méndez de Haro y Coloma, los negociadores españoles, ¿eran unos chapuceros seleccionados y apoderados a propósito por su incompetencia?; o, simplemente, ¿tenían instrucciones concretas y concisas de claudicar en las reclamaciones francesas sobre Catalunya? ¿O las dos cosas?

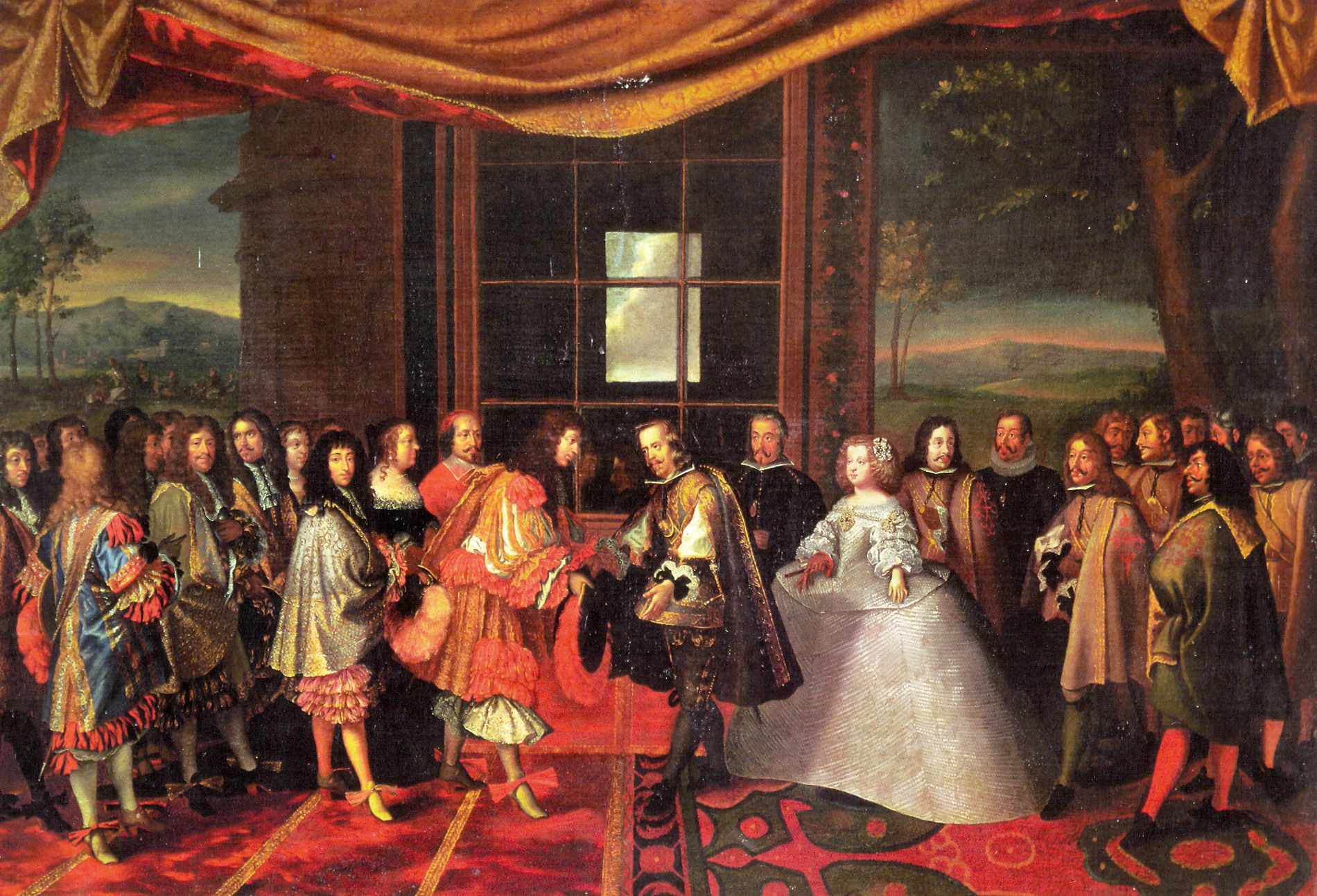

Ni el Habsburgo hispánico –en su calidad de conde de Barcelona y rey de Aragón– ni Olivares todavía menos –sin ningún poder legítimo sobre los países de la corona de Aragón– tenían facultades para negociar la mutilación de Catalunya. Los antiguos condados del Rosselló y de la Cerdanya, que con anterioridad habían formado parte del efímero reino de Mallorca, habían sido revertidos a la corona catalano-aragonesa con un tratado –plenamente legítimo y vigente en aquel momento– que prohibía su alienación. Sólo las instituciones catalanas –la Generalitat y la Junta de Brazos– tenían poder para revocar aquel tratado. Y la Paz de los Pirineos –la mutilación de Catalunya– fue acordada a espaldas de los catalanes. A traición. Una paz todavía más trascendente, que comportó, también, el acuerdo matrimonial entre un hijo del rey francés y una hija del español. Un retoño de este acuerdo sería el primer Borbón español, que llegaría al trono de Madrid tres décadas más tarde.

La antigua universidad de Perpinyà en el siglo XVIII

Los límites

La nueva frontera que se trazó entre Borbones y Habsburgo también resulta, como mínimo, controvertida. Las historiografías española y francesa han insistido hasta la saciedad en que tanto los unos como los otros quisieron convertir los Pirineos en una frontera natural. Una simple observación del mapa lo desmiente categóricamente. La Cerdanya fue dividida justo por el medio de la plana. Los Pirineos la separan del Conflent, y el Segre –que marca el relieve de la comarca– no se orienta hacia el Mediterráneo. Y, también, los Pirineos separan Navarra y Vizcaya de Guipúzcoa. Si el borde de la cordillera tenía que marcar el límite preciso, la Alta Cerdanya estaría bajo administración catalana y Guipúzcoa estaría bajo administración francesa. Capítulo aparte merece el caso de Llívia. En el tratado de los Pirineos se dijo que pasaban a administración francesa todos los pueblos de la Alta Cerdanya. Pero la categoría de villa que ostentaba la convirtió en un curioso enclave.

Los Borbones franceses no cumplieron ninguna de las disposiciones adicionales del tratado. Las instituciones catalanas de Perpinyà fueron abolidas al año siguiente. Y la lengua catalana fue proscrita en 1700, y especialmente perseguida a partir de la Revolución francesa de 1789. En cambio, en los últimos años, los límites políticos y culturales que han separado la Catalunya del norte y el Principat durante más de tres siglos se han diluido. Y la Catalunya Nord reivindica su catalanidad con la mirada puesta hacia Barcelona, su capital natural. Más que hacia Montpellier o hacia Tolosa de Languedoc –la nueva capital regional impuesta por París–. Y reivindica un estatus regional propio –el País Català– que lo identifique ante el mundo. Disponer de instrumentos políticos –incluso con las limitaciones que impone la tradición jacobina del Estado francés– de colaboración cultural, social y económica con el Principat de Catalunya y con el conjunto de los Països Catalans.